Михаил Матвеев

– Куда ты идешь, Акана?

– К северному морю…[1]

…Недолгую, трагически сложившуюся жизнь Николая Александровича Невского можно разделить на три почти равных периода: детство и гимназические годы, проведенные в Рыбинске, учеба в Петербургском и работа в Ленинградском университете и тринадцать лет работы в Японии, разделивших петербургский период его жизни на две части.

…Недолгую, трагически сложившуюся жизнь Николая Александровича Невского можно разделить на три почти равных периода: детство и гимназические годы, проведенные в Рыбинске, учеба в Петербургском и работа в Ленинградском университете и тринадцать лет работы в Японии, разделивших петербургский период его жизни на две части.

В Петербург Николай Невский приехал в 1909 году и, как писал он сам в 30-е годы в своем Curriculam Vitae, «уступив желанию немногочисленных родственников и директора гимназии – математика, держал конкурсный экзамен в Петербургский технологический Институт, где и занимался в течение года техническими науками». Однако уже на следующий год Николай поступает на Японско-Китайский разряд Восточного факультета университета. В университете Невский появился в форменной тужурке «техноложки».

Среди университетских преподавателей Невского были – Л. В. Щерба, А. И. Иванов и другие выдающиеся ученые-востоковеды, но наиболее тесные и дружеские отношения сложились у юного студента с будущим академиком синологом Василием Михайловичем Алексеевым, который сам ко времени их знакомства был довольно молод – ему не исполнилось еще 30 лет.

Благодаря воспоминаниям дочери В. М. Алексеева Марианны Васильевны Баньковской, опубликованным в последнее время, мы можем многое узнать о студенческих годах Николая Невского. Дневник ее отца, выдержки из которого она приводит в своих публикациях, пестрит лаконичными, но очень выразительными характеристиками новоиспеченного студента. В. М. Алексеев оказался очень требовательным преподавателем. «Студент, — писал он, — должен быть не учеником, а деятелем. «Средний» уровень студента надо отбросить. Высшая школа – ставка на высших». Среди таких немногих «высших» оказался и Николай Невский.

Вот лишь некоторые записи из дневника Алексеева.

«Невский с поезда прямо ко мне. Этот молодчина! Он меня восхищает. Бодрый и радостный». «Приходит прямо с поезда Невский. Он мною восхищен. Здоров — и это главное». Это записи 1912 -13 годов по возращении Невского после каникул.

«Невский горит таким же, как я, вдохновением…». Отношения Алексеева с Невским – редкий пример взаимной любви и уважения ученика и учителя. Более того, по репликам, реакциям Невского, по долгим с ним разговорам Алексеев получил превосходную возможность поверять читаемые им курсы. «Скоро ли я увижу себя с точки зрения студентов», — взывал он в 1910 году, и Невский подарил ему эту возможность, став для него ориентиром «среди безвольного серья, симулянтов приличия». Незазорным для молодого приват-доцента было согласиться со своим учеником – не без некоторого удовлетворения Алексеев заносит в свой дневник:

«Сели в калошу на иероглифе «ба» — Невский подловил».

«Невский садит в калошу выражением «цзо фу гуань и ван ю»…»

«Невский говорит, что мое толкование музыки Конфуция не выходит из текстов. Правильно!»

Невский со своим талантом и редкой страстью к фонетике, можно сказать, выручал своего учителя, учредившего на Восточном факультете фонетическую студию. «Дело фонетическое на этот год из рук вон плохо. Невский остается непревзойденным», — констатирует Алексеев. Посещал Невский и занятия у профессора Л. В. Щербы (автора бессмертной, заметим в скобках, фразы: «Глокая куздра штеко будланула бокра и курдячит бокренка»), открывшего кабинет экспериментальной фонетики. Н. И. Конрад, также один из учеников Алексеева, вспоминал об «ослепительном умении» студента Невского воспринимать звуки чужой речи.

А вот Алексеев отмечает в своем дневнике те самые долгие разговоры:

«Невский завтракает. У нас с ним очередные и принципиальные вопросы».

«Невский сидел и мудрствовал».

«Заходил к Невскому в Коллегию. Поговорили по душам».

«С 11-ти до 3-х Невский сидел и разглагольствовал. Нет сил воспрепятствовать».

«Разговариваем с Невским по душам. Все чаще вспоминаю слова о нем Дементьева[2] как о моем двойнике в юности».

«С Невским наговорились-таки!..». Нет, не наговорились, наверно, не смогли наговориться никогда.

Краткость и значительные купюры в дневнике Алексеев объясняет: «Я настолько привык к открытому, сосредоточенному и исчерпывающему мышлению на людях, что дневнику роли не остается». Именно «задушевные разговоры», «исчерпывающее мышление на людях», разглагольствования и мудрствования давали самое глубокое и интенсивное научное воспитание и, конечно, не только студентам, но и самому Василию Михайловичу.

Беседы молодых людей далеко не исчерпывались темами высокими – доводилось и «косточки всем и каждому» перемыть, уделить время и внимание житейским мелочам – бытовым и праздничным.

Японским языком Невский занимался под руководством А. И. Иванова, архив которого не сохранился, и мы не можем столь же подробно восстановить их взаимоотношения. Но в 1925 году Невский приезжал в Пекин, чтобы встретиться с Ивановым. Они говорили о тангутской письменности, заинтересовавшей Невского, и профессор показал книги и документы, написанные на этом языке, и позволил скопировать их.

Занятиями в Университете не исчерпывалась учеба Невского. Вероятно, именно по совету профессора Иванова он стал посещать приватные семинары крупнейшего этнографа Л. Я. Штернберга в Музее антропологии и этнографии.

9 апреля 1914 г. (по старому стилю) Н. А. Невский получил свидетельство об окончании курса. Решением ректора Университета от 27 ноября 1914 г он был оставлен при Университете, и, хотя зачетное сочинение выпускника Невского было посвящено переводу пятнадцати стихотворений великого китайского поэта Ли Бо, Невский выбрал для своих дальнейших занятий японистику. А 1 марта 1915 г. по ходатайству университета выделены 3000 рублей из сумм Министерства для командировки Н. А. Невского в Японию.

Период ученичества завершился, явив собой редкий, но, возможно, лучший образец насыщенных, плодотворно проведенных студенческих лет.

В письме, датированном 2 ноября 1917 г, В. М. Алексеев, сожалея об отходе ученика от китаистики и принимая его выбор, пишет Невскому в Японию: «…я в Вас вижу все самое лучшее, Вы – лучший из всех моих учеников… В Вас горит и энтузиазм, и свет науки, Вам принадлежит будущее. Со способностями Вы соединили редкую любовь к труду и знанию, окрашенные в идеальный колорит, бескорыстный, молодой и яркий. Когда мне Елисеев говорит о том, сколь высокого мнения о Вас японские ученые, то я верю и не удивляюсь. Еще бы! Разве можно не восхищаться Вами? Однако помните всегда мой завет: ищите тех «ученых друзей», что лучше Вас, а не равны Вам. В этом отношении нужно быть крайним эгоистом». Все верно, вот только будущее оказалось коротким.

Вернуться в Россию Невскому суждено было только в 1929 году. Вновь обратимся к уже цитируемому нами Curriculam Vitae: «После Октябрьской революции, когда перестали присылать стипендию, вынужден был поступить на японскую службу (по вольному найму) в Коммерческий институт в г. Отару на о. Хоккайдо в качестве преподавателя русского языка, где проработал до 1922 года. В 1922 году, когда в г. Осака был основан Институт Иностранных Языков, был переведен туда в качестве штатного иностранного профессора русского языка. Одновременно с этим был приглашен в Киотский государственный университет для преподавания русского языка, но где также читал лекции по айнскому языку, усвоенному во время пребывания в Отару, и по диалектологии южно-рюкюских говоров. Будучи приглашен акад. Алексеевым и проф. Конрадом вернуться в СССР, вернулся в Ленинград осенью 1929 г. и тотчас был зачислен в штатные доценты Ленинградского восточного Ин-та им. Енукидзе и Ленинградского ГосУниверситета. С 1930-го года был зачислен в штат служащих в Ин-т Востоковедения при Академии Наук для занятий в Японском кабинете и в Рукописном отделе по тангутским фондам».

Алексеев хлопотал о возвращении Невского в Россию давно, начиная с 1922 года. Сразу по возвращении своего ученика Алексеев просит директора Азиатского музея (вошедшего в 30-м году в состав Института Востоковедения) пригласить Невского «для разбора и выяснения тангутского фонда, хотя бы временно и без оплаты, на каковые условия Н. А. соглашается». Невский соглашается на любые условия, лишь бы заниматься своей наукой, и тут же с головой погружается в работу. Он работает, кажется, во всех востоковедческих учреждениях, которых в то время было в Ленинграде немало. Он читает лекции в ЛГУ и Восточном институте, ведет исследовательскую работу в Институте Востоковедения, с 1934 года работает в Эрмитаже. Диапазон его интересов обширен. В Институте Востоковедения, помимо прославившей его работы над тангутским фондом (Невский каталогизировал фонд, написал 1500 карточек тангутско-русского словаря и подготовил к печати ряд тангутских текстов), он занимается редактурой Японо-русского словаря, в составлении которого принимает участие вплоть до ареста в 1937 году.

Алексеев, явно обеспокоенный чрезмерной занятостью Невского, стремясь освободить его от рутинных занятий, в докладе с очень характерным для тех лет названием «Стахановское движение и советская китаистика» с болью произнес: «На наших глазах хиреет и погибает колоссальный продуктор Н. А. Невский (пишет собственноручно учебник-азы)».

В Ленинграде по возвращении Невский поселился по приглашению своего учителя у него на квартире в доме 17 по улице Блохина на Петроградской стороне, в которой Алексеев жил c женой и тремя детьми с 1924 года. В 1933 году разрешили приехать из Японии жене Невского японке Исоко Мантани-Невской с дочерью Еленой.

Вот как об этом времени вспоминает Елена Николаевна Невская:

«Вспоминая родителей, я окунаюсь в мир далекого-далекого детства, с которым у меня связано все самое светлое, теплое и дорогое. Жили мы в Ленинграде на Петроградской, на тихой улице Блохина (б. Церковная) в доме 17/1. С 1920 по 1925 г. в этом доме помещался Институт живых восточных языков, и поэтому несколько квартир в нем занимали востоковеды. В квартире № 5 на третьем этаже жил академик В. М. Алексеев. Когда мой отец вернулся в 1929 г. из Японии, Василий Михайлович предоставил ему две комнаты. В комнате поменьше помещался папин кабинет, весь заставленный книжными полками».

В этом же доме на четвертом этаже в квартире № 7 жил и Н. И. Конрад. Вот когда пришло время наговориться. Здесь, в этом доме, проходили регулярные собрания-чаепития, наподобие «капустников», получившие название «Малой академии» или «Малаки». В архиве Алексеева, — вспоминает М. В. Баньковская, — сохранился конверт с надписью его рукою: «Сатирикон Щуцкого и Васильева — вечер моих учеников в честь Н. А. Невского 25 сент. 1929». Есть в этом конверте четверостишие, посвященное двум японистам – Н. Невскому и Н.Конраду:

Два самурая, два Николая

и тут, и там,

Ученым саном и стройным станом

пленяют дам!

Будни складывались прозаичнее. «Самурай» Невский («невский самурай»), продолжим далее словами его дочери, «ежедневно к 9 часам утра … уходил на работу, а возвращался вечерами часов в 7. Зимой, когда Нева была крепко скована, он всегда шел напрямик по льду. Я обычно выходила его встречать. Увидев его в конце улицы, я бежала навстречу, и мы, взявшись за руки, шли к дому. По дороге отец расспрашивал, как я провела день, какие оценки получила в школе. Придя домой, отец обедал, делился с мамой событиями дня, около часа занимался со мной (читал книжки, рассказывал смешные истории, рисовал) и… шел работать до 3-4 часов ночи».

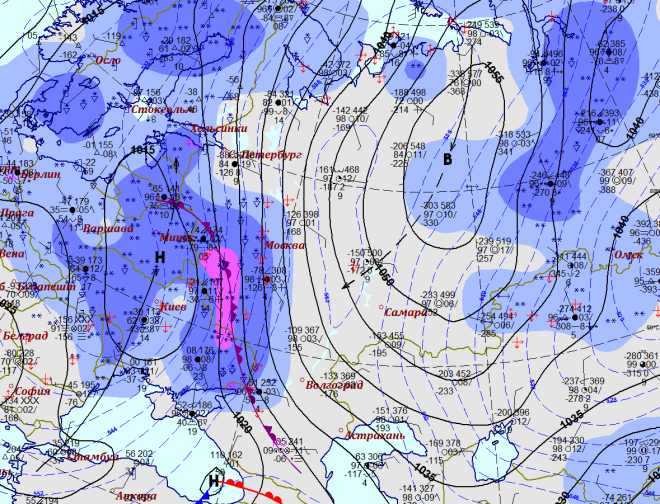

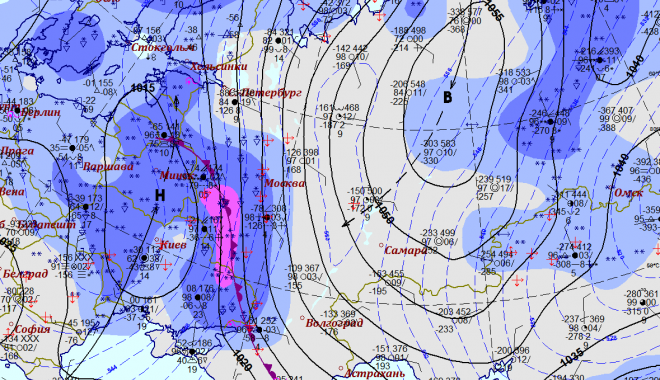

Нетрудно представить себе невысокого худого человека темным зимним питерским утром идущим с Петроградской стороны по льду Малой Невы к Васильевскому острову под острым ветром, постоянно дующим со стороны близкого Финского залива, мимо засыпанных снегом львов на спуске к реке к померкшим за ночь зданиям университета по Тифлисской улице, на которой размещался в доме №1 Азиатский музей, к своим студентам, штудиям, рукописям и книгам. Весь его маршрут замыкается треугольником стрелки Васильевского острова: пять минут ходьбы до Восточного факультета, пять минут – до Музея антропологии и этнографии, который хранит собранную Невским «ценную этнографическую коллекцию по культуре цоу, которая ныне является украшением китайского этнографического собрания Музея»[3].

Петербургский набросок – петербургский персонаж, бредущий сквозь заснеженный город. Город северный, чуждый своим персонажам, полностью сочиненный, сам подобный книге, но хранящий в себе книжные сокровища жаркого Юга и далекого Востока, далекой Японии.

Любовь к Японии Невский сохранял даже в своих привычках, повседневной манере поведения. «Возвращаясь с работы, — вспоминает его дочь, — он всегда переодевался в кимоно, а летом на даче ходил в нем даже на улице. Занимался он, сидя на полу, застланном татами, за низким японским столиком. Так продолжалось до 1934 г., когда купили большой письменный стол. Со всеми, хоть немного знавшими японский язык он разговаривал только по-японски. А владел он языком блестяще! <…> Ока Фумио, живший в Ленинграде в 30-е годы, говорил: «Речь Невского — это музыка для японского уха».

В следственном деле Невский назван японофилом. Его арестовали 4 октября 1937 г., через четыре дня была арестована и его жена Исоко Мантани-Невская. 19 ноября 1937 года Николай Александрович Невский и его жена были осуждены за шпионаж в пользу Японии и 24 ноября расстреляны.

Через более, чем 20 лет, за отсутствием состава преступления, они были реабилитированы.

В 2000 году в Музее Анны Ахматовой в Фонтанном Доме прошла выставка «Реквием», на которой был специальный раздел, посвященный репрессированным ленинградским востоковедам. Значительная часть экспозиции была посвящена Николаю Александровичу Невскому.

Постскиптум от редакции: В октябре 2012 года петербуржцы почтили память ученого на «Невских чтениях» — международном симпозиуме, который провел Институт восточных рукописей РАН совместно с Российским институтом культурологи, Музеем антропологии и этнографии (Кунсткамера) РАН, кафедрой японоведения восточного факультета СПбГУ.

[1] Из детской песенки в переводе Н. А. Невского из его статьи «Луна и бессмертие», давшей название сборнику его работ, изданному в Японии в 1971 году.

[2] товарищ Алексеева по гимназии. — прим. М. В. Баньковской

[3] А. М. Решетов «Н. А. Невский как этнограф», в сб. Петербургское Востоковедение. Вып. 8. 1996.