Автор — Галина Левина

Продолжая исследовать архивы Рыбнослободской ратуши, Галина Дмитриевна Левина, историк и исследователь Рыбной слободы в XVIII веке, подготовила к публикации еще одно увлекательное документальное повествование о наших земляках и предках. Напомним, что эти публикации, в основе которых лежат исследования редких рукописных архивов, хранящихся в Рыбинском филиале Государственного архива Ярославской области, «Рыбинская среда» помещает регулярно, начиная с 2008 года.

Цикличность жизни любого селения порождает весьма стандартные деловые бумаги. Но 1753 год для Рыбной слободы стал исключением из правила. В этот период здесь было зафиксировано достаточно много беспрецедентных событий. О некоторых из них упоминается в тематическом очерке «Феникс Верхнего Поволжья» («Рыбная слобода», 2013, №2). Данная же статья – просто очередное звено в хронологической цепочке рассказов о прошлом Рыбинска. Поэтому обзор наиболее интересных материалов в ней представлен подробнее.

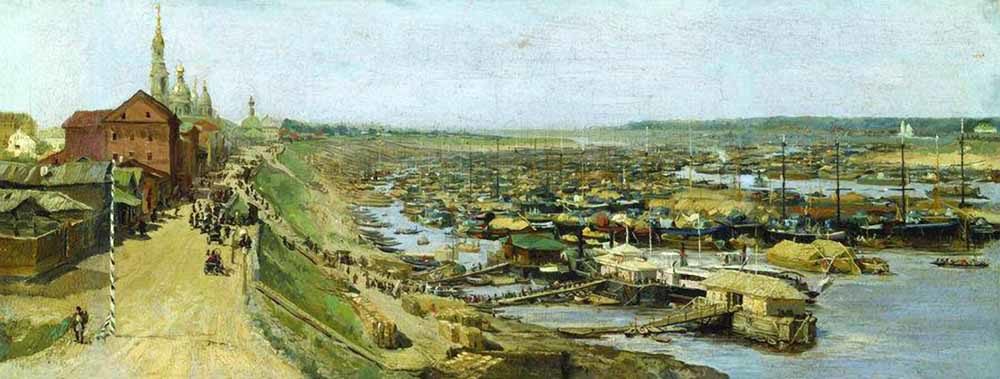

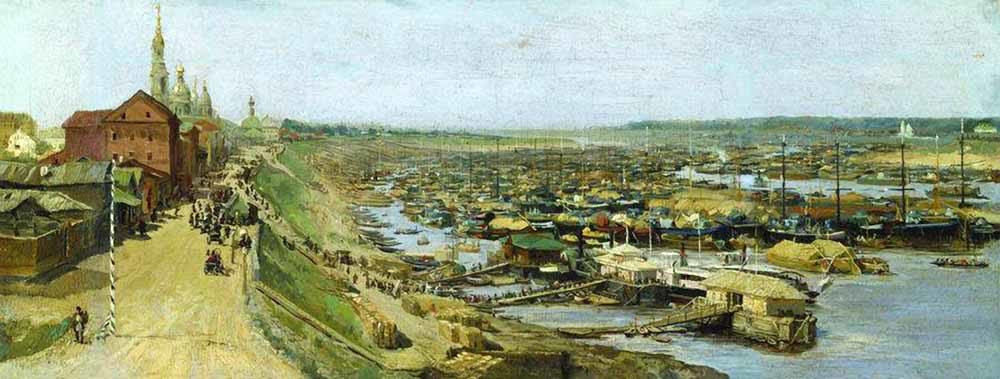

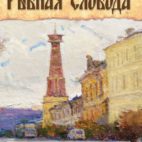

…После пожара 1752 года Рыбная слобода восстанавливается медленно и трудно. Сама рыбнослободская ратуша ютится в наемной избе. «Кантора состоит на одном фундаменте, деревянная, наемная, ис платы по 18 рублев из мирской неокладной суммы… При оной… канторе имеетца позади изба, между ими сени, в тех сенях три чюлана, в том числе один с прежними делами, а которых годов – о том неизвестно». В частных же амбарах хранятся судовые припасы и якоря, оставшиеся от прошлой навигации. В Гостином дворе (ныне Мытный рынок) – редкие торговые лавки. На площади – временные шалаши и пОлки.

…После пожара 1752 года Рыбная слобода восстанавливается медленно и трудно. Сама рыбнослободская ратуша ютится в наемной избе. «Кантора состоит на одном фундаменте, деревянная, наемная, ис платы по 18 рублев из мирской неокладной суммы… При оной… канторе имеетца позади изба, между ими сени, в тех сенях три чюлана, в том числе один с прежними делами, а которых годов – о том неизвестно». В частных же амбарах хранятся судовые припасы и якоря, оставшиеся от прошлой навигации. В Гостином дворе (ныне Мытный рынок) – редкие торговые лавки. На площади – временные шалаши и пОлки.

Рыбнослододцы рассчитывают на навигацию: надо успеть заработать на «прокорм» семьи, на различные государственные поборы, на новые подворья. Рассчитывает на будущую навигацию и власть. «Рыбенская» пристань – один из важнейших источников пополнения казны таможенными и питейными сборами. С этой целью к апрелю 1753 года на Торговой площади за казенный счет уже построено главное – таможня и четыре кабака. Ближе к Волге ещё два питейных дома: Симановский и Петровский. Чтобы людям было где оставить свои денежки.

В 1730 – 1743 годах в Рыбной слободе сбором таможенных и питейных пошлин занимались выборные: «таможенный и кабацкий голова», двое ларешных и 14 целовальников («зборщиков»). С 1744 года в Рыбной это серьезное дело поручали только откупщикам. В 1753 г. им стал ярославский купец Петр Юхотников. Как и любой откупщик, он старался увеличить свою прибыль. Кроме наемных «доверенных лиц», на него работали бесплатно 26(!) рыбнослободских целовальников. Но в начале навигации Юхотников потребовал от ратуши ещё работников – и получил отказ. Чтобы убедить и ратушу, и Ярославскую провинциальную канцелярию (ЯПК), откупщик «сочинил» необычный документ – своеобразное «штатное расписание».

13 человек служили в 10 питейных избах (6 – в Рыбной слободе, 4 – в

«присудствовавших» селах: Еремейцево, Коприно, Кривец, Фроловское).

Один – находился «у ведерной продажи (вино отпускали в кружки, ведра и полуведра), он же «отцеживал» вино из бочек, когда принимал его от частных владельцев. С середины 40-х годов правительство старательно заменяло государственное винокурение помещичьим.

Два – были заняты на таможне «для караулу денежной казны, книг (тетради для записи таможенных пошлин) и печатей… вместо часовых». До пожара 1752 года таможня и ратуша находились в одном здании, которое охранялось ратушскими сторожами. Они же использовались как «розсыльщики».

Еще два – служили «у мелочного ящичного збору и для всяких розсылок». Мелкие торговцы не регистрировали свой товар в таможне, а отдавали плату целовальнику, который обходил площадь с «ящиком». Раньше этим занимался ларешный.

Четверо – содержались на двух заставах «для пресечения кормчества (незаконное изготовление вина) и провозу беспошлинного товару». Жаль, что не указано местонахождение этих застав. В документах ратуши о них никогда не упоминается. Пресечением же «кормчества» всегда занимались десятские (местные полицейские).

Четыре оставшихся целовальника вызывали у откупщика особенное беспокойство. « К перевозам чрез реку Волгу и в двух местах чрез Черемху осталось только 4 человека, которыми исправитца никак невозможно для того, что во время разлития вод и штурмов (штормов)… без довольного числа работников отнюдь пробыть нельзя и завсегда случаетца в том от проезжающих ссора, а в зборе – помешательство». А потому, считает г. Юхотников, «к перевозам нужно хотя бы 10 человек. Ратуша не дает». Трудно сказать, где откупщик нашел на Черемхе перевозы. Рыбнослободцы издавна пользовались плотиной и мостом (напротив современной каланчи). Как бы то ни было, ратушу убедить не удалось, а Ярославскую канцелярию – да. Чиновники распорядились выделить людей «сколько потребно». Благодаря этому в 1753 г. в Рыбной поставлен рекорд по численности целовальников – 36 человек.

Увеличил ли откупщик свои доходы, посадив «под каждый куст» бесплатно на него работавшего таможенника – не известно. Зато известно, что не менее настойчиво он продвигал ещё одну идею: убрать с Торговой площади всех местных продавцов. Тогда ничто не будет отвлекать приезжих от питейных изб. Конечно, в своем доношении в ЯПК Юхотников иначе объяснил такое желание. «Ныне рыбнослобоцкие обыватели на той площади построили лавки и наделали из досок и дранья (дранок) множество шалашей, в которых продают харч и греют сусло (неперебродивший отвар, употребляемый для изготовления пива и кваса), отчево де опасно пожарнова случая». Откупщик ссылается на 1752 год, когда якобы «чрез таковыя… шалаши… х казенному строению огонь добрался». (На самом деле пожар начался на западной окраине слободы). Юхотников требует «оные шалаши и протчие строения с площади снесть, отчего… как в предосторожность от пожарнова случая, так и обывателям для съезду может быть удобность».

В Ярославле такую заботу о государственных интересах, естественно, оценили и в начале мая прислали в Рыбную некоего Афанасия Кострова. Во время осмотра площади «копииста» должны были сопровождать представители ратуши и целовальники. Но «верные зборщики к тому осмотру не пошли»: им якобы от «зборов отлучитца невозможно». Вместо себя они отправили ларешного Якима Игумнова, который «на немалое время» куда-то «отбыл». Зато с чиновником были десятские. Вот что они увидели.

«На площади в первой линии поставлены в два ряда от Волги реки к жилу (жилым дворам) пОлки, на которых продают хлеб, сайки, калачи, пироги, валенцы(?), кисель, да для продажи кваса (стоят) тчаны, над оными сверху накрыто дранью, по сторонам обвешено ветхими рогожами». Комиссия измерила расстояние от этой «линии» до таможни (28 метров), до жилых дворов (25) и до Большого ледника (7,5). Откупщик настаивал на том, чтобы свободного пространства на площади было столько же, как указано в Писцовой книге 1674 года. Однако бывший торгово-ремесленный центр давно уже превратился в важнейшую хлебную пристань, которой очень не хватало территории для новых построек, особенно – на Торговой площади. Костров же увидел и описал вторую «линию», где так же в два ряда с такой же продукцией находились шалаши и пОлки. Самое главное заключалось в его выводе: «а сусла во оных не подогревают и огня не производят. И опасности от пожара никакой не признаваетца».

То ли Костров был честным человеком, то ли ратуша «подсказала», но рыбляне победили. А откупщику такое решение не понравилось. Через два месяца, 2 июля, от него в ратушу поступило новое «Сообщение». Повторив содержание первой жалобы, он пишет далее: «рыбнослобоцкие обыватели самовластно не токмо на оной площади построились, но и… под горой, по берегу реки Волги, где перевоз… имеетца, и тот берег заняли собою… строят лавки, харчевни и блинныя шалаши с печьми… И в тех харчевнях и в блинных шалашах бывает завсегда днем беспереводно огонь, а особливо – в ночное время». Про огонь в ночное время Юхотников явно приврал. По ратушской инструкции даже днем домашние(!) печи можно было использовать только до обеда, а летом рекомендовали готовить во дворе. Иначе – штраф. За огонь в шалаше ночной дозор просто арестовал бы нарушителя.

Ещё откупщик жалуется «на стеснение обширности дорог» и на то, что таможня «означенным обывателям в строении(и) тех лавок и шалашей чинила воспрещение, точию (только) они непослушны». И он снова повторяет свое требование: «Те построенные лавки и харчевенныя и блинныя шалаши… сломать», потому что «за оным строением… негде покупного казенного на строение лесу положить». Через две недели ратуша вынесла решение: «До розсмотрения не ломать». «Розсматривали» этот вопрос до конца навигации, пока не отпала необходимость в сих сооружениях.

Конечно, г. Юхотников стремился убрать конкурентов. Но для нас значение данных документов заключается в другом. Во-первых, это единственное описание Торговой площади в Рыбной слободе. Во-вторых, они подтверждают заявление, сделанное ратушей в 1753 году: «людей из рыбнослобоцкого купечества в цех никого не имеетца, понеже оное рыбнослобоцкое купечество имеет пропитание в той Рыбной слободе от купечества». Почему рыбляне почти 30 лет отказываются записываться в ремесленные цехи? Ведь они владели разными «промыслами», в частности, кузнечным, судостроительным, кожевенным. Но работали у них окрестные крестьяне. А истинное призвание рыбнослободца – торговля.

В-третьих, понятно, что преобладал мелкий бизнес. За 1753 год в ратуше не зафиксирован ни один крупный подрядчик из слобожан. Хотя этим летом через пристань только на «вольную» продажу в Петербург поставлено 419 тысяч пудов хлеба. 26 купцов из 17 населенных пунктов: Казань, Москва, Нижний, Чебоксары, Ярославль и др. И никого из Рыбной слободы. На зимовку здесь оставлено всего 62 тысячи пудов. Вероятно, сказалась нехватка кладовых амбаров. На 1754 год заявки на казенные подряды подали всего несколько человек. Один – на поставку провианта, другой – соли. Небольшая компания из представителей 4-х семейств «пожелала поставить своим коштом в Тверь» 104 барки с дубовыми лесами, зимовавшими в Шексне.

Владельцы шалашей из «дранья» не могли, конечно, надеяться ни на какие казенные подряды. Им бы устоять под ударами судьбы, которые так и «сыпались». Через Рыбную следовал транзитный караван винных стругов. Ратушу обязали разгрузить, организовать зимовку, найти подрядчиков и отправить в столицу. Но предварительно следовало оплатить «всего-то» 149 тысяч ведер вина. Возникает «вечный» вопрос: «откуль» взять деньги? Их не собрать, даже если распродать всю слободу. Пришлось огорчить начальство: амбаров для хранения такого количества бочек нет, денег нет, и вообще подобными вопросами в слободе занимается откупщик.

Только ратуша отстояла интересы сограждан, как в Рыбную прибыл очередной «нарочной» из ЯПК. Там при проверке «Таможенных книг» углядели, что рыбнослободские купцы в 1751 году не предъявили в таможню «оборотные выписи» (квитанции об уплате налога). При покупке товара в слободе купец объявлял его «невпродаже» и платил только половину пошлины. Вторую половину отдавал там, где торговал, а в «родной» таможне показывал «выпись». Откупщик обязан сделать соответствующую пометку в «Книге». Их-то и не обнаружили в документах И.М. Нечаева, бывшего «рыбенского» откупщика (1747 – 1751 гг.). Чиновник был обязан оштрафовать виновных, будут сопротивляться – арестовать и отправить в Ярославль. «Обвинитель» начал с И.И. Кузнецова и с удивлением услышал такую историю. Иван Иванович в январе 1751 года явился в «рыбенскую» таможню с «оборотной выписью». «Токмо оной Нечаев и поверенные ево неведомо какого ради вымыслу той выписи у меня не приняли». Тогда в феврале Кузнецов отправился в ратушу с «челобитьем» на неправомерные действия откупщика и попросил отослать его квитанцию в ЯПК, оставив себе копию. Поскольку и другие купцы поступили точно так же, наказания не последовало. Но возникает вопрос: почему ЯПК не довел дело до конца ещё в 1751 году?

Более того, и в 1753 году чиновники вели себя столь же «халатно». В феврале из кабинета Е.И.В. в Ярославль поступил указ о присылке рыбы. Во Дворец рыбку следовало доставлять в прорезных судах и «почасту» и не только осетров и стерлядь, но даже лещей с окунями. В апреле Ярославский магистрат, скопировав указ, отправил его в слободы. Рыбная отказалась выполнять, ибо «рыбенских» обывателей не допускал к ловле откупщик (все тот же Юхотников). Магистрату не хватило двух месяцев, чтобы выяснить ситуацию у соседнего ведомства, ЯПК, которому и подчинялся нынешний арендатор бывших слободских урочищ. Естественно, началась переписка. В мае десятский М. Кувшинников в прорезной лодке с «великим бережением» повез в Ярославль двух щучек и два десятка стерлядок. И случилось небывалое: Кувшинников вернулся назад не только с уловом, но и с невиданным доселе наказом – «более той рыбы присылать ненадобно».

Чиновники просто «забыли» о такой «мелочи», как «курсы» по освоению «наилучшего способа ловли в реке Волге живой белорыбицы и отыскания удобных мест». Подобное мероприятие организовано впервые, и хлопот было немало. «Учителями» выступили рыбаки из Царицына. В роли «учеников» – население слобод: из Борисоглебской требовалось 20 человек, из Норской – 6, из Рыбной – 14. Рыбная слобода сразу же отказалась, не в первый раз объясняя: «Посацкие люди, которые… прежде… лов употребляли… объявляют, что де тое ловлю им производить и работников наимовать и принадлежащие снасти содержать не ис чего». Потому что на закупку инструментов, «железных, лесных и других материалов (к битью свай или кольев), також ловецких сапогов и рукавиц… и на пропитание ловцам… и на дачю прогонов для воски» в Ярославль денег нет. Однако начальство давно знало радикальный способ достижения своих требований. Собрать всех потенциальных ловцов в ратуше и держать там «неисходно», пока не найдутся «добровольцы». Действительно – нашлись! «Курсанты» отыскали-таки «удобные места» и «наилучшими способами» зачистили рыбные урочища так, что на следующий год ни один откупщик не согласился на их аренду.

Конечно, подобные истории подогревали взаимное раздражение ярославских чиновников и ратуши.

Большая неприятность случилась с И. Иконниковым, бывшим «у питейной продажи» в 1751 году. Ему предъявили недочет в 104 рубля. В январе 1753 года описали все его «движимое и недвижимое имущество»: избу, баню, «анбарушку», иконы, липовый стол, оловянные стаканы и ветхую «рухлядь – одежонку, «бранную» скатерть и одеяло, «теплое, парчовое робячье». Вырученные от продажи деньги (31 рубль) отослали в Ярославль. Остальной долг взыскали с его поручителей. Самому же Иконникову, «дабы он в рекруты мог быть годен, (решено) учинить вместо кнута плетьми жестокое наказание».

Однако Рыбную слободу обвиняли в другом виде недоимки. Налоговое ведомство ежегодно «спускало» (как теперь сказали бы) план сбора таможенных и питейных пошлин. Разница между ним и реальными доходами и превращалась в недоимку, «виноваты» в которой не приехавшие в слободу иногородние продавцы и не дошедшие до кабака клиенты. А ещё – пожары, наводнения, неурожаи. Да и правительство Анны Иоанновны «постаралось». Например, разрешило «соляным баронам» не платить таможенные пошлины в местах продажи. Вносите налог сразу за год в Главную соляную контору. Однако в течение нескольких лет казна не получала денег ни от таможен, ни от «канторы», где (очень кстати) произошел большой пожар. В 1734 году в центральных губерниях был недород. Чтобы снабдить столицу хлебом, поставщикам разрешили закупать его в Рыбной слободе по заниженным ценам, хотя «упущенную выгоду» фиксировали в «Таможенных книгах». Через год власть засомневалась в необходимости проявленной гуманности и обвинило во всем «рыбенских» таможенников. В недостаче соляных пошлин – тоже. Несправедливо? Зато так проще. Не бегать же по разным городам за каждым купцом, побывавшим в 1734 году в Рыбной слободе, тем более – не беспокоить же «соляных баронов»?

Даже основание для следствия нашлось. Бывший «смотритель крепостных дел» (нотариус) Василий Дьяконов обвинил всех(!) «зборщиков», служивших на таможне и кружечном дворе в 1730 – 1743 годах в «утрате казенного интереса» (в воровстве). И вот уже 17 лет сыщики и чиновники всех мастей не могут ни подтвердить донос, ни заставить рыбнослободцев добровольно признать свою «вину» и выплатить всё, что «наверху» насчитали. В 1753 году в недостаче числилось 2,5 тысячи рублей. Через несколько лет недоимка (за прошлые годы) непостижимым образом выросла более чем в два раза. Под следствием оказались десятки рыблян («вину» умерших переносили на жену и детей). Количество недоимщиков то увеличивалось (до 60 человек), то уменьшалось. Их то арестовывали, то отпускали.

В последнее время всю ответственность за тупиковую ситуацию возложили на ратушу. Теперь она обязана была не только доставлять своих сограждан в следственную комиссию, пребывающую уже несколько лет в Рыбной слободе, но и отыскать «Записные книги» РКД и таможни. Чиновники уверены, что подобные документы хранятся в домашних архивах бывших выборных, хотя по закону их («Книги») следовало отсылать только в ЯПК. Это, во-первых. Во-вторых, по ним никак нельзя выявить «виновных», поскольку здесь фиксировалось только то, что существовало в действительности: количество истраченных на поварнях «хлебных припасов» и объем полученной и отправленной в питейные избы продукции, сумма заплаченных таможенных пошлин. О ежегодном контроле за кабацкой выручкой сказано выше.

После пожара 1752 года в Рыбную прибыл ещё один сыщик, г. Култаев. Не обнаружив воровства со стороны членов ратуши, он активно подключился к взысканию недоимки и поиску «Записных книг». И был очень возмущен, когда убедился, что рыбнослободцы сопротивляются арестам, «ис под караулу» бегают, а ратуша – их защищает. Ещё в декабре 1752 года он обвинил бургомистра И. Шонгина и ратманов И. Посникова и Д. Сыроежина в «наглости и безстрашии». В январе 1753 года Култаев вновь повторяет жалобу на их бездействие. Нервы у начальства сдают. Впервые в истории «рыбенской» ратуши её лидеры оштрафованы на 30 рублей, что составляло жалованье судейского чиновника за 2,5 года. Между прочим, выборные работали бесплатно, и не один год (из-за «малочисленности» посада). Кандидаты на такие должности должны были быть грамотные (в слободе таковых насчитывалось до 70% слобожан), «состоятельные» (до пожара их было не более 20%) и… не находящиеся под следствием. По этой причине многие не могли избираться в руководство ратуши, но другой элиты в слободе не было. Поэтому переизбрание Сыроежина и Посникова на третий срок было неудивительно. Удивительно, что И. Шонгину рыбнослободцы поверили уже в… пятый раз.

Конечно, они работали в трудный период, но такого наказания не ожидали. Бургомистр и ратманы заплатили штраф и… попросили освободить их «за убожеством и изнеможением». Вероятно, это обрадовало ярославских чиновников, однако они решили строптивцев «дожать». Шонгин должен был передать новому бургомистру Григорию Селецкому не только две серебряные печати, «Зерцало» с текстами законов, «святые образа», ларец с соляной казной, незавершенные дела, но и весь архив из «чюлана», закрытого на ключ и неизвестно кем опечатанного. Оказывается, в ЯПК отыскалась некая справка, где сказано, что часть «Записных книг» РКД сдана на хранение в ратушу. Ярославль срочно формирует специальную команду из иногородних чиновников и сыщиков, старого и нового бургомистров, а также – Дьяконова и Култаева.

19 марта вся эта разношерстная компания «допущена… ко отысканию в том чюлане книг и забрание оных в комиссию» (следственную). И ведь «отыскали» 48 книг «таможенных, кабацких и протчих зборов», кои из следственной комиссии переданы в ратушу «для разбору и сочинения надлежащей описи». Документы с «тою описью» в трех коробках возвращены следствию, а оттуда – в Ярославль. В провинциальных архивах фонды местных кружечных дворов и таможен, как правило, отсутствуют. Нет их и в Рыбинском архиве. Точнее, здесь существует небольшой фонд РКД, куда за 1730-1743 годы внесено всего 18 дел. Если это «Записные книги» из «чюлана», то где остальные? Сравнить названия дел невозможно из-за отсутствия в фонде ратуши копии интересующей нас описи. Однако, учитывая, что годовой комплект «Кабацких книг» составляет не менее десятка тетрадей, то 48 дел двух разных учреждений за 14 лет – это не более чем разрозненный набор документации. И он никак не помог следствию. Об этом свидетельствует тот факт, что сыщики по-прежнему требуют «отыскания со всяким усердием в той ратуше не явившихся 730 и 731 годов записного кабацкого збору книг». Заодно требуют и ареста бывших «зборщиков».

Теперь уже новые члены ратуши отвечают, что «некоторые зборщики отысканы и объявлены во оную комиссию». Зато – «все ль или нет» книги отосланы, «о том они неизвестны, а заподлинно… известны тех годов зборщики, а у них книг не имеетца и отыскивать нечего». Поэтому указ следственной комиссии «к исполнению учинить невозможно». Эта история – ярчайший пример того, что рыбнослободская ратуша, кто бы ни возглавлял ее, занималась защитой интересов не только государства, но и своих граждан.

Ясно, что ярославские чиновники вновь недовольны. Началось с анкеты, присланной в мае. Ярославль никогда прежде не интересовался зданием ратуши от её «качества» до количества «кладовых покоев» (ответ частично процитирован в начале статьи). «О числе канцелярских, и приказных, и протчих служителей, и кем определены, ещё будет рассказано». По другим пунктам ратуша ответствовала кратко: все ли указы выполнены? (да), есть ли колодники? (нет), количество мужских душ – 612, население «кормитца» «купечеством… и всякими работами».

У руководства ратушей в это время были Селецкие. Самым уважаемым членом этого рода был Андрей Селецкий, много лет служивший доверенным лицом Пыскорского монастыря, единственного поставщика соли из Нижнего Новгорода в Рыбную слободу. Монастырская братия заменила его на какое-то время своим служителем, который проворовался. В 1753 году вместо «отрешённого» монаха этот важный пост снова предложили А. Селецкому. Он доставлял своими судами до 40 тысяч пудов соли в слободу и хранил её в своих амбарах, откуда «соляные зборщики» забирали товар для продажи в Рыбной и в трех сёлах: Еремейцеве, Лацком и Мышкине.

Конечно, Андрей Селецкий не являлся, как и его родственники-целовальники, представителем местной власти. И всё-таки она принадлежала этому семейству. Естественно, никакого «захвата власти» не было: такая ситуация сложилась случайно. В декабре 1752 года старостой выбрали Афанасия Селецкого, в мае 1753 года (в связи с отставкой И. Шонгина) бургомистром стал Григорий Андреевич Селецкий. А их родственники, Василий и Михайло, служили в ратуше канцеляристами уже несколько лет. «Подьячий» Василий Селецкий определён по приговору не только «рыбенского» купечества, но и по указам Главного и Ярославского магистратов. Так что Ярославская канцелярия не имела власти для его отстранения от работы, хотя проверяющий и обвинил Василия в «неправильном» ведении дел. И приказал оформлять их впредь в «должном порядке».

Зато руководство ратуши всегда было довольно своими канцеляристами. Им выплачивалось жалованье из «мирских зборов». Их освобождали не только от посадских повинностей, но и от уплаты налогов. И не зря. Объем их деятельности был так велик, что требовались помощники. Бесплатные, ибо по закону такой малочисленный посад не мог иметь в ратуше более одного подьячего и одного «копииста». В ответе на уже упомянутую анкету сказано: «Да при той же ратуше имеетца… у письменной работы ис посацких Федор Сыроежин».

Откуда же у местной ратуши (в XVIII веке!) большой объем «сочинительства»? Казённые «бумаги» всегда были показателем «правильного» функционирования любого учреждения. В Рыбную слободу в год приходило более четырехсот указов от вышестоящих ведомств, следовало «отрепертовать» об их получении, затем трижды скопировать и отправить на таможню, в Преображенскую церковь, и третий экземпляр разместить в «пристойном месте» на площади. Прежде чем отчитаться о «действительном» исполнении указа, нередко приходилось вести длительную переписку. Из этих «входящих и исходящих» документов формировали всего два дела. Но существовало еще восемь «дел», где регистрировали выдачу «пашпортов», «челобитий», «исков» о неоплате долгов, и т.п., а также журналы и протоколы заседаний ратуши. Каждый десятский, отправляясь на осмотр «топлого» судна на инспектирование «соляных» амбаров в сёлах, на описание имений, на осмотр больных (лекарей в слободе никогда не было) и т.п., всегда получал соответствующую инструкцию, а затем при помощи канцеляриста составлял письменный отчет.

Конечно, это далеко не полный перечень документов, проходящих через подьячего. Именно он их «сочинял», редактировал и формировал из них дела. Столь подробный рассказ о делопроизводстве вызван тем, что время от времени разные организации требовали от местной власти предоставить им подьячего. Бесплатно. Желательно – двух. Но отсутствие подьячего (или «копииста») парализовало бы работу самой ратуши. Её отказ естественно вызывал недовольство, что и произошло в 1753 году. В Москве, в Главном магистрате, неожиданно обнаружились «кабацкие книги» Рыбнослободского кружечного дрова за 1740-1741 годы. Почему их там не уничтожили вовремя? Зачем их копировать теперь? Не ясно. От ратуши потребовали выслать в Москву «копииста», не уточнив, за чей счет это следует сделать. Ратуша направила туда посадского человека Ивана Чирова. Но денег не дала (за их отсутствием). Чиров не поехал. В сентябре «за неотсылкою копииста» ратуша… оштрафована на тридцать рублей. Второй раз за год! Это уже перебор.

На фоне столь небывалых ранее историй прочие события из жизни рыблян в 1753 году выглядят буднично и стандартно. Сбор налогов. Обслуживание пристани. Предоставление квартир иногородним и их жалобы. Драки между рыблянами и военными. Проверка соляной торговли. Перевыборы ратуши на 1754 год, и т.д.

В истории России XVIII века немало имен талантливых политиков, военных, учёных. Конечно, в провинции нет столь славных деятелей. Но и здесь были свои герои. Нет, таковыми их никто не считал. Но их труд и «безстрашие» служили своеобразными скрепами общества и государства. Поэтому они достойны того, чтобы мы знали о них. Хотя бы о некоторых.

Опубликовано в журнале «Рыбная слобода». 2019 год, №20.