Не одно поколение ребят Первомайской средней школы села Кукобой Первомайского района знает историю захарьевской женской коммуны им. Н. К. Крупской. В 80-90-е годы старшеклассники школы с большим удовольствием ездили в Захарьево зпять километров от Кукобоя, чтобы помочь престарелым коммунаркам по хозяйству. Более двадцати лет назад оставшихся женщин перевезли в Кукобой, а в 2004 году умерла последняя из них.

Почему же деревню Захарьево называли не иначе как Коммуна? В 1921 году здесь была создана сельскохозяйственная женская артель, переименованная в 1928 году в коммуну имени Крупской. Слава об этой артели гремела на всю Ивановскую промышленную область, в состав которой входила тогда Ярославская область. На Всесоюзном смотре на лучшую колхоз-коммуну она получила третью премию, а в апреле 1931 года была ликвидирована: всё имущество и земли коммуны передали соседнему колхозу, 13 женщин были арестованы и приговорены к заключению в концлагерь, более 30 человек получили разрешение остаться и работать в колхозе, остальных разогнали.

Материал о захарьевской женской коммуне краеведы нашей школы собирали много лет. Но до сих пор мы продолжаем узнавать новые подробности трагедии, которая произошла с коммунарками. Одна из них – монахиня Анна (учительница Мария Алексеевна Благовещенская) — была расстреляна в 1938 году, а духовный наставник и организатор женской общины архимандрит Никон (Чулков Н.Л.) после повторного ареста умер по дороге в лагерь.

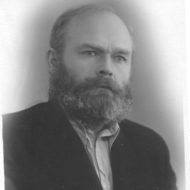

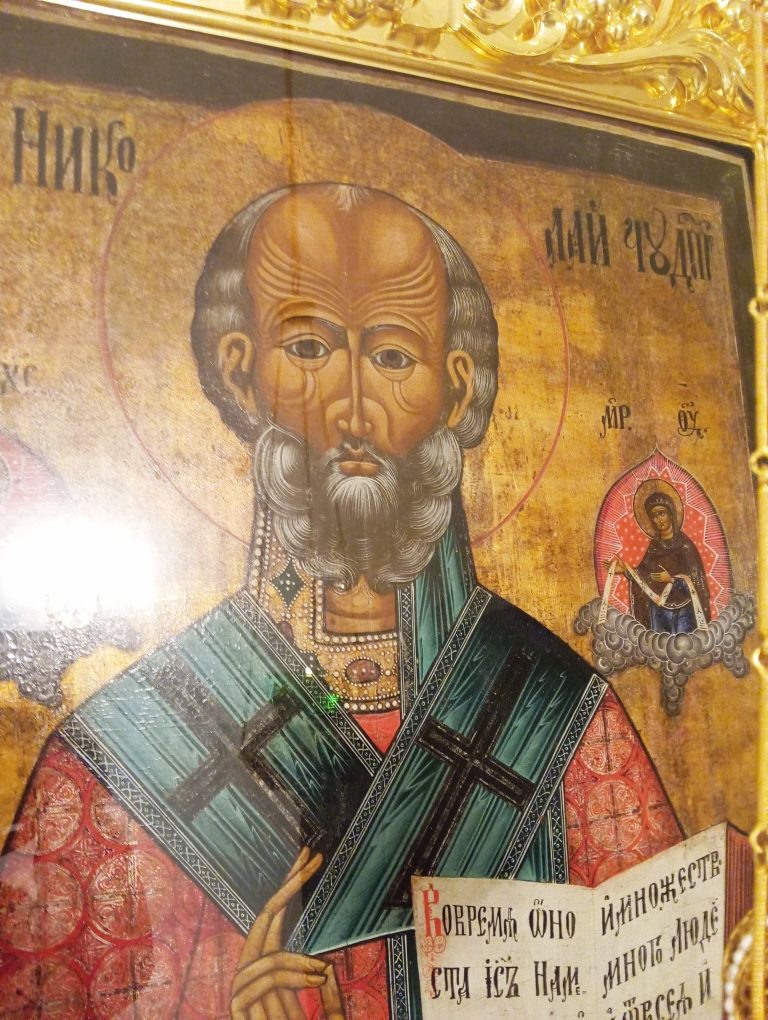

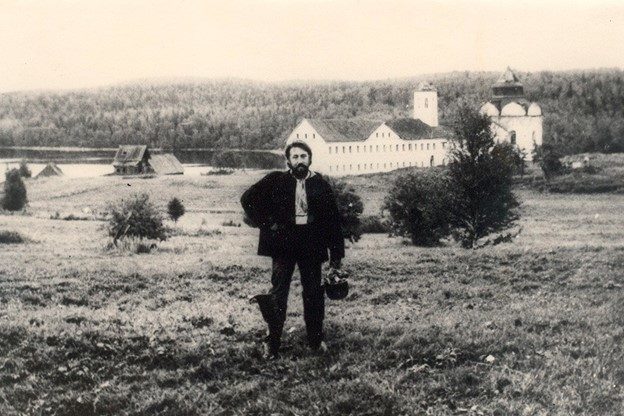

Захарьевская сельскохозяйственная женская артель была особенной, это была религиозная община. Возникла она в деревне Захарьево неслучайно. Именно здесь останавливался архимандрит Никон, настоятель Павло-Обнорского монастыря, когда отправлялся в Исаковский женский монастырь, где был духовником. Путь в Исакову пустынь был далекий (более 50 верст) и проходил через Захарьево, где отец Никон останавливался у местного священника отца Леонида. Встречаясь в Москве с Патриархом Тихоном и понимая, какое трудное время наступило для верующих и Церкви, архимандрит Никон получил благословение от Патриарха на создание тайной женской общины. Что это было именно так, подтвердила Проворова Елена Васильевна (1923 года рождения), когда летом 2003 года в Кукобой приезжала представительная группа из Московской Епархии. Игумен Дамаскин (Орловский) зачитывал факты из архивных документов, а Елена Васильевна подтверждала их, вспоминала много подробностей. Он передал для нашего музея бесценные фотографии арестованных коммунарок и отца Никона. Елена Васильевна была самой молодой из членов общины, она последней пришла сюда по благословению архимандрита и встречалась с ним, незадолго до его ареста в 1937 году.

* * *

В 1921 году в селе Захарьево в старой церковной сторожке поселились восемь девушек, все они были духовными дочерьми отца Никона. Возглавила «общинку» учительница Анна Александровна Соловьёва. По благословению отца Никона, в неё приходили девушки, женщины, вдовы, многие были из семей духовенства. В общине вели строгий монастырский образ жизни, много молились и трудились. Но для всех посторонних это была сельскохозяйственная артель. До 1927 года отец Никон часто приезжал в общину, указывал места для полей и строительства. Коммунарки открыто ходили в церковь, пели в церковном хоре.

Не только в районе, но и в области это было одно из лучших хозяйств. Из журнала «Кооператор» (№ 7-8 за 1926 год) узнаем о достижениях захарьевской женской артели за пять лет её существования, вот некоторые примеры. «В 1922 году артелью было распахано 3 десятины, в 23 г.- 8 дес., в 24 г.-12 дес. в 25 году — 16,5 десятин посевов и 2 десятины огорода». В 1923 году артели отвели 493 десятины лесной вырубки и гари для выгона скота и сенокоса. В хозяйстве 6 лошадей, 13 коров, телята, овцы, свиньи, птица. Урожаи пшеницы по 115 пудов с десятины, а у крестьян единоличников 45-50 пудов, ячменя -135 пудов, картофеля — 400 пудов с десятины. Артель организовала подсобные производственные промыслы: валяно-сапожную мастерскую, кирпичный завод (95 тыс. штук кирпича в год), дегтярный (60 пудов дегтя в 25 г.) и кожевенный заводы, швейную мастерскую и бараночный курень (4 пуда готовой продукции ежедневно). В артели уже 68 членов, выстроено 16 построек, из них 4 жилых дома.

В 1928 году председатель колхоза-коммуны Анемаиса Патокова выступала с докладом перед волостным исполнительным комитетом и говорила о достижениях и валовой прибыли хозяйства: швейная мастерская — 440 руб., валяно-катальная – 653, кирпичный завод -1892, дегтярная -390, курень -780, кожевенный завод — 160 и сапожная мастерская – 717 рублей. Доход от полеводства – 4373 руб., от животноводства – 277 руб., от огородничества – 713 руб. (указывается, что счетоводство ведется по американской системе). Но, несмотря на все доходы, хозяйство имеет задолженность 4588 руб. за покупку трактора (самого первого в районе). В коммуне уже 77 членов, с 1922 по 28-й год построено самими членами 6 домов, конюшня, 5 дворов, баня и т. д., всего 22 строения. « Жизнь коллективом гораздо удобнее и труд легче, чем отдельными мелкими хозяйствами», — делает вывод автор.

Газета « Северный рабочий» за 8 марта 1929 года писала о «бабьей коммуне», что «…в восемь лет коммунарки раскорчевали 25 гектаров «гари», а нынче весной одна Смирнова, со своим медведем-трактором, думает раскорчевать столько же. Сейчас в коммуне 16 коров, 8 лошадей, 25 овец, 3 свиньи, 68 птиц, 21 улей пчел. В коммуне 68 крестьянок, 5 батрачек и пять бывших учительниц». Побывал журналист и в швейной мастерской, где шили все: от платьев до полушубков, и в валяно-катальной, в сапожной мастерской полюбовался на модные туфельки и сапожки. Везде у коммунарок был идеальный порядок.

Численность коммуны выросла до 104 человек, увеличивалось ее благосостояние. Стоимость валовой продукции, выпущенной в 1930 году, достигла 21265 рублей. Вскоре о достижениях коммуны писали не только областные, но и центральные газеты, о передовом опыте женщин-тружениц выпустили книги. В 1929 году под нажимом партийно-советских органов коммуне предложили объединиться с соседним колхозом-коммуной «Новая деревня». Как проходило собрание, рассказывала Е.В. Проворова, в детстве она часто гостила у тётушки (Екатерины Крупновой) в коммуне, а в 15 лет пришла сюда учиться шить, да так и осталась. «Коммунарки на собрание в деревню Петрушино пришли. Руководительница коммуны Нюша (Соловьёва Анна Александровна – возглавляла партийную ячейку в коммуне) предложила соединиться и проголосовала «за», но её никто из коммунарок не поддержал. После этого все дружно встали и ушли». С этого момента за коммуной был установлен особый надзор, начали создавать агентурное дело. Отец Никон приезжал в общину тайно — на Пасху и в свой День Ангела, совершал тайную литургию и молебен, после чего был праздничный обед, пели духовные песни, читали стихи (из газеты «Ярославские епархиальные Ведомости» № 3 2000 г.). Елена Васильевна подтвердила, что все очень любили отца Никона и всегда отмечали его День Ангела 30 ноября.

* * *

Именно религиозный характер коммуны послужил причиной её разгрома. Первые аресты и допросы начались в апреле 1931 г., несколько коммунарок успели скрыться, в том числе и руководительница коммуны А.А. Соловьёва, но и они были арестованы. Обвинительное заключение доказывало контрреволюционную деятельность группы, руководимой архимандритом Никоном. Вскоре 12 коммунарок, архимандрит Никон и священник Леонид предстали перед судом, 13 апреля 1932 года А.А. Соловьёва, А.И. Патокова и А.Ф. Смирнова внесудебным решением комиссии ОГПУ были осуждены по ст.53 п.10, 11 и приговорены к заключению на пять лет, остальные на три года.

Отбывали свой срок коммунарки в лагере — совхозе Управления НКВД в городе Иванове. Женщинам пришлось еще раз доказывать своим трудом, что на пустом месте они могут создать передовое хозяйство.

«Пришлось работу нудную

Сверх силы выполнять», — напишет Вера Клюева. Невозможно без слез читать строки из ее чудом сохранившейся тетради:

«Теперь мы, как изгнанные,

Живем в чужом краю,

Оставивши ничтожную

Всю собственность свою.

Лишь только наслаждаемся

Природою лесной,

С мечтою собираемся

Под старою сосной.

И сразу слезы бросятся,

Как вспомнишь рай земной,

А сердце рвется, просится

В питомник свой родной».

А вот строки, «написанные во время доения коров на берегу речки под березкой 20-го июня 1932 г.»:

«Перестань ты щелкать

Надо мной, соловей.

Перестань возбуждать

Тяжкой грусти моей.

Грусть моя, не секрет,

Постоянно одна,

Что свободы мне нет,

Я собой не вольна.

…Я сама средь полей

Вот уж год не пою,

И всего тяжелей

Слышать песню твою».

Все повторилось, как 10 лет назад: пришлось разрабатывать огороды и сады, засеивать поля, доить коров и все это — для обеспечения работников НКВД. Соловьёва «за добросовестное отношение к выполнению норм работ» была освобождена досрочно, но не покинула лагерь, пока все не освободились, а затем уехала в Калужскую область, работала учителем русского языка и была директором школы. Дочь священника монахиня Анна (Мария Алексеевна Благовещенская), освободившись из мест заключения в 1934 г., служила псаломщицей в церкви села Николо-Колокша Рыбинского района и продолжала помогать архимандриту Никону, скрывавшемуся от следствия, связываться с его духовными чадами. В 1937 г. её повторно арестовали, обвинили в активном участии в контрреволюционной подпольной группе церковников и приговорили к высшей мере наказания – расстрелу, 11 марта 1938 года приговор приведен в исполнение. 25 мая 1989 г. Анна Благовещенская реабилитирована.

А в Захарьеве продолжали жить и работать более 30 коммунарок. «Работали в «хвост и в гриву», день и ночь на дворе, уставали ужасно, работали на совесть, как в своём хозяйстве» — вспоминала Елена Васильевна. Никто из них так и не вышел замуж, все похоронены на захарьевском кладбище, даже А.А. Соловьёва, которая здесь доживала свой век, не позволили ей коммунарки скитаться в старости по домам престарелых.

В экспозиции школьного музея «История создания и гибели женской коммуны имени Крупской» представлены личные вещи коммунарок: предметы быта и орудия труда, много книг, есть архивные документы и фотографии, публикации из газет и журналов. Сохранились тетради со стихами Веры Клюевой, одной из репрессированных коммунарок. Это дневник о жизни общины: о счастливых годах и аресте, о годах в лагере, стихи о «родном Отце» (архимандрите Никоне).

Все эти материалы вызывают живой интерес у тех, кто приходит на экскурсию в наш школьный музей. Тема репрессий будет всегда востребованной нашим обществом, и надо обязательно знакомить с ней сегодняшних школьников.

*Автор — директор школьного музея, учитель физики Первомайской средней школы