С Вячеславом Михайловичем Корневым — И. Глумовым, «Провинциальным наблюдателем» «Рыбинской среды» — я познакомилась в 1999 году, с легкой руки Владимира Борисовича Вербицкого. Работая в «Рыбинских известиях», взялась публиковать главы его «Таинственной жизни водоёма», и однажды он привез с собой из Борка корневские тексты. Блестящие эссе, в которых, конечно, было немало политики. Но несколько мы всё же опубликовали, вызвав разную реакцию читателей… А потом появилась «Рыбинская среда», бумажные номера которой люди искали «ради Глумова». Таких эссе — он назвал их «зарубками на дисплее» — набралось, думаю, около сотни. Они были для Корнева «упражнением для ума». И всегда вдохновляла его Жанна, любимая жена. Задачи иногда брался ставить главный редактор — Николай Васильевич Романов. Но тогда результат не всегда был блестящим. — Нужна была творческая свобода.

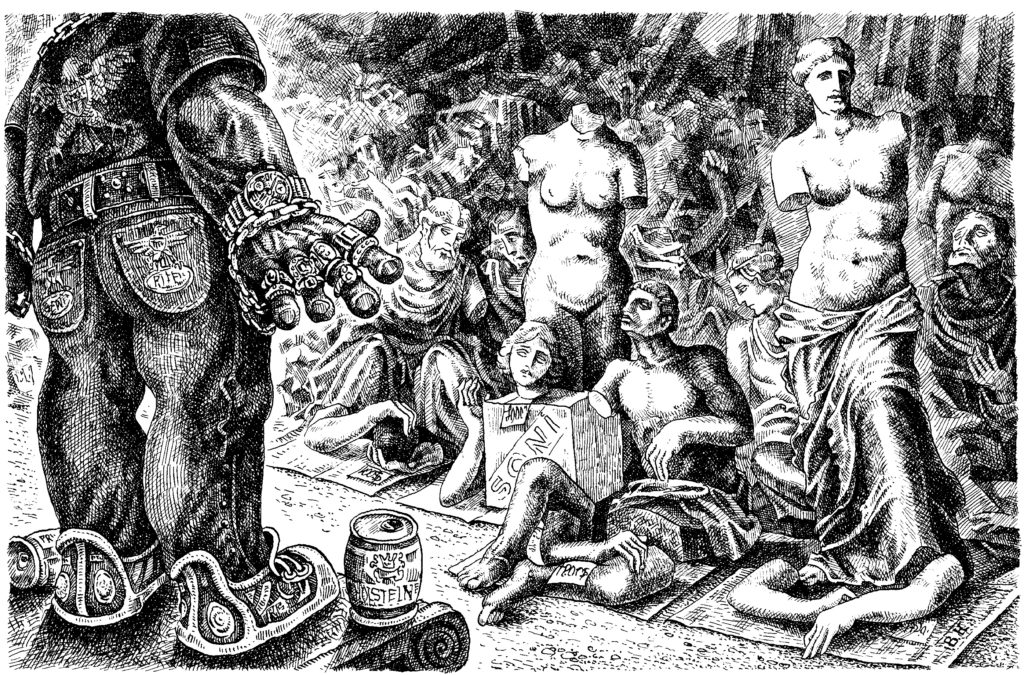

В.М. работал в геофизической обсерватории Института физики Земли РАН в Борке, Жанна была научным сотрудником другого исследовательского учреждения — Института биологии внутренних вод РАН. С 1999 года мы дружили семьями. Впервые попав в Корневым в гости, были изумлены и художественным даром Вячеслава Михайловича. Сотни акварелей, замысловатых карандашных рисунков, серии настоящей политической карикатуры, а также написанных тушью «почеркушек», — это лишь небольшой перечень жанров. (Некоторые работы Корнева публикуются в этом тексте). Оказалось, что в начале 90-х Корнев несколько месяцев — до расстрела парламента — работал художником-карикатуристом в «Российской газете». В начале 2000-х в его литературном творчестве появился жанр путевых заметок, ибо они с Жанной, после защиты докторской диссертации получившей президентский грант за исследования, купили совершенно новый «жигуленок». А потом стали бывать за границей. Уже тогда Рыбинск настигли времена всеобщей разобщенности, а из Борка мы всегда уезжали согретые дружеским теплом.

В 2015 году заболела Жанна. Её не стало 12 сентября 2017 года. Корнев ушел в тот же день, но два года спустя. Обоих отпел в Троицком храме села Верхне-Никульского отец Георгий Захаров.

Вспоминая сегодня их обоих, «Рыбинская среда» впервые публикует текст воспоминаний Вячеслава Михайловича, написанных в 2017-2018 годах. Эти объемные мемуары — размышления зрелого человека о своем происхождении в контексте известной истории страны и имеющегося жизненного опыта — остались недописанными. Но это никак не умаляет их художественных и публицистических достоинств. Как пишет уже в конце этого повествования сам автор, » я всего-то хотел сказать, что на пустошах, в которые превратилась Русь, когда-то жили люди».

В который раз уже берусь я за эти записки и все время сталкиваюсь с непреодолимым препятствием: необходимостью хотя бы для себя обосновать факт их написания. В результате я вымарываю всякое очередное вступление, а заодно и часть уже готовых мемуаров, так что на сей день передо мной светится на экране монитора лишь пара страничек, да и те подвергнутся обязательному обрезанию.

Итак, сейчас я не вижу в них иного смысла кроме попытки отодвинуть неумолимое наступление Альцгеймера – этого врага стариковского рода. Некоторые мои ровесники с той же целью решают кроссворды, учат стихи или иностранные языки. Словом, задают работу мозгу. Я же где-то слышал, что создание длинных и достаточно связных текстов позволяет более верно судить: у порога ли враг или еще можно успеть «доскакать до канадской границы». Есть в этом методе только одна трудность: найти человека, который бы данный текст прочитал. Но это задача будущего. Поэтому не буду пока над ней задумываться.

Кроме того, мой рассказ о детстве мог бы представлять некоторый интерес для ученых, занимающихся этнографией советского быта. Про быт советских городов середины двадцатого века написано много и в общем-то одинаково: автобусы, троллейбусы, автоматы с газировкой, красные галстуки, демонстрации… Лицо же русской деревни сильно меняется в зависимости от географической широты, долготы, а также утвердившихся в данной местности свычаев и обычаев. Так что всякая частная зарисовка может обогатить общую картину нашего прошлого.

Изобразить словами истинную и полную правду невозможно никогда. Этому препятствует и внутренняя стыдливость и просто объективное несовершенство нашей памяти. Даже вспоминая вчерашний вечер, вы неизбежно ошибетесь в каких-то деталях. А уж пересказывая его другим, можете и приврать, подкорректировать некие мелочи для пущей художественной выразительности. Так я и буду поступать, тем более что речь пойдет о временах далеких и событиях во многих местах гадательных.

Когда меня спрашивают о месте рождения, я отвечаю по-разному. Если вопрос официальный, отвечаю строго по паспорту: поселок Кемский лесопильный завод Шольского района Вологодской области. А попросту говорю: деревня Конёво. И тот и другой ответ не совсем верны, и для прояснения ситуации надо обратиться к географии. В северо-западной части Белого озера в него впадает множество рек и речушек. Я родился на слиянии рек Кема и Ковжа. – Кто с кем сливался теперь сказать трудно, но в месте слияния образовывалось три сектора суши. В одном из них стоял Кемский л\п завод, в другом поселок Андреевский, в третьем – самом захудалом — деревня Конёво.

В поселке Кемском находились местные административные органы, школа, общественные бани, клуб, магазины (среди них даже книжный) и заброшенный лесопильный завод, ибо в описываемое время лес уже не обрабатывали, а гнали кругляком по воде.

В Андреевском была больница, еще одна школа, еще один клуб (речников) и –главное – речной порт, который, в основном, давал работу местным обитателям.

В Конёве не было ничего, кроме полутора-двух десятков изб предположительно конца 19-го – начала 20-го века. Не было даже постоянного электричества. Но подробное описание моей малой родины я оставлю на потом.

Таким образом, вырисовывается следующая картина моего происхождения: родился я в поселке Андреевском (больница!), оформился как гражданин СССР в поселке Кемском (сельсовет!), а жил фактически в деревне Конёво.

Сделаю тут небольшое отступление – первое, но не последнее. В книжке одного «альтернативного историка», пишущего в основном про цивилизацию гиперборейцев, процветавшую некогда возле Полярного круга и положившую основу всем остальным цивилизациям (в доказательство приводятся примитивные рисунки, выдолбленные на заполярных валунах), я прочитал, что в России имеются две сакральные реки – два «места силы». Ответ на вопрос «какие?» не тривиален: это не Волга, не Дон, не Днепр и даже не Лена, Енисей, Обь и Ангара. – Сила России сосредоточена на реках Кема и Катунь. На берегу Кемы я, как уже сообщалось, родился, а на брегах Катуни (или ее притока — Ануя) оказался в возрасте лет 3-4-х. Катунь, если кому не известно, находится на Алтае, то есть примерно в 4000 километрах от Вологодской области.

Кема – река не очень длинная, но полноводная. По ней спокойно ходили (ходят и сейчас) большие речные суда и беспрерывно тянулись плотовые караваны, их называли гОнки. Никаких мостов ни на Кеме, ни на Ковже отродясь не было. Поэтому все три представленных мной населенных пункта общались почти исключительно лодочным транспортом. Между Андреевским и Кемским поселками имелась своеобразная понтонная переправа – лава – сцепленные друг с другом плоты из трех-четырех бревен с положенными поверху досками. Но и лаву все время приходилось расцеплять и оттаскивать к берегу, чтобы давать проход судам. В каждом приличном доме имелась пара лодок различной грузоподъемности: для личных передвижений и для перевозки тяжестей. Лодки в начальную пору моего существования были исключительно дощатые и гребные, хотя появление первых лодочных моторов я тоже застал.

Зимой, естественно, ходили и ездили по льду. Но прежде, чем лед вставал, несколько человек обычно успевали потонуть. Только после этого по перволедку перебрасывались деревянные мостки, по которым можно было передвигаться относительно безопасно.

Все это я еще надеюсь описать, а пока вернусь к собственной скромной персоне.

Первое мое воспоминание относится к трехмесячному возрасту. Лев Толстой утверждал, что помнил сам момент рождения: сперва все было темно, а потом появился свет и захотелось орать. У меня таких претензий нет, но зато есть документальные факты.

Родился я 4,5- килограммовым богатырем. И как такой отличный экземпляр было не запечатлеть для истории? К тому же надо было послать портрет и отцу младенца, который в это время оканчивал военное училище и готовился надеть офицерские погоны. Но дело было поздней осенью, а пока я дорос до фотосессии, вообще наступила лютая зима. Электричества в избе не имелось, а фотографическая техника тогда еще не достигла современных высот. Поэтому, чтобы добиться достаточного освещения, меня положили голенького под окошком. Результат трудов фотографа имеется в семейном архиве: там я лежу весь из себя красавец и бодро держу головку. Но так уж получилось, что после этого фотосеанса богатырь получил двустороннее воспаление легких.

А дальше белые больничные потолки, беленые больничные печки, люди в белых халатах, специфические больничные запахи… Все это я помню, и никакими ложными посторонними впечатлениями это объяснить нельзя, потому что последующие 60 лет я в пациентах медицинского стационара не состоял.

Трудно теперь решать: хорошо это или плохо, но я, благодаря пенициллину, переставшему к этому времени быть сугубо военным лекарством, выжил.

Кому-то наше тройственное Андреевско-Кемско-Конёвское поселение, существовавшее аж в середине 20-го века, может показаться странным. Оно и в самом деле было странным: ни одна сухопутная дорога не связывала его с остальным миром. При том, что Белозерье являлось одним из первых центров русской государственности. А раз не было дорог, то не было нужды и в автомобилях. Тракторов имелось много – да. Но в основном только гусеничных трелевочных тракторов с могучими железными щитами на горбу. Но и то, дизельные двигатели были у них редкостью, а обычными были двигатели газогенераторные, работающие на дровах.

На самом деле такая позаброшенность моей малой родины объяснялась просто: предки наши пользовались в основном водными путями сообщения, а они-то сохранялись в целости и в ближайшее время должны были усовершенствоваться после расширения Мариинской водной системы, для чего северо-западная часть Белозерья подлежала затоплению. В ожидании этого рукотворного потопа и прошла значительная часть моего детства.

Однако пора перейти к генеалогии «нашего героя».

Мое генеалогическое древо, как и у большинства современников, имеющих деревенские корни, не слишком высокое и даже не пышное. Потомственные горожане, глядишь, и найдут в предках какого-нибудь коллежского асессора, купца второй гильдии или даже князя, а с крестьянами все ясно: и сами они пахали, и деды и прадеды, а имена их сгорели вместе с церковно-приходскими книгами, которые сгорели со своими церквами.

Деда и бабушку с отцовской стороны я никогда не видел, потому что они умерли до моего появления на свет. От деда осталось хотя бы имя – Фёдор, а про бабушку и того не знаю, и спросить не у кого. Не знаю даже какая судьба занесла их на Алтай: были ли их предки беглыми раскольниками, вольными казаками или просто столыпинскими переселенцами? – Бог весть.

Про деда с материнской стороны мне известно немногим больше. Звали его Андрей Яковлевич Давыдов. Однажды, будучи уже в изрядном маразме, мама сообщила мне, что дед приходился родственником – чуть ли не братом – небезызвестному Г.Е.Распутину. Мне это предположение кажется безосновательным. Тем более что никаких сведений, подтверждающих эту гипотезу, мне из мамы вытянуть не удалось. Напротив, в маминых бумагах обнаружилось свидетельство о том, что родился он 16 октября 1900 года в деревне Конёво Вологодской области Российской Советской Федеративной Социалистической Республики. То есть свидетельство было выписано, когда деду было уже за тридцать, ибо при его рождении никакой РСФСР еще не существовало. Та половинка, куда заносятся сведения о родителях, отсутствовала.

Андрей Яковлевич имел какое-то маломальское техническое образование и перед войной работал мотористом то в леспромхозе, то на катерах, обеспечивавших лесосплав. Во время войны он был мобилизован, но до фронта не доехал, так как эшелон с новобранцами разбомбили фашисты. Деда тяжело ранило, и после долгого мытарства по госпиталям он вернулся инвалидом в Конёво. Здесь он и умер, но уже после войны, когда мне было года 3-4.

Мне дед запомнился вечно сердитым и небритым старичком, который, однако, пытался наладить отношения с внуком и мастерил ему из всяких деревянных обрезков первые игрушки: в основном катера и пароходы. Я же однажды проявил к нему черную неблагодарность: подполз и больно укусил за ногу. Дед орал громко, но поверить в мое врожденное коварство не хотел, а винил во всем «этих баб», то есть жену и дочек, подговоривших внучка на эдакое злодейство.

Недавно мне попалась в маминых архивах фотография с похорон какой-то деревенской родственницы: у гроба средь прочих стоит мама молодая и красивая, а рядом… я собственной персоной – каким был с десяток лет тому назад. Таким был мой дедушка.

Андрей Яковлевич Давыдов нашел себе невесту в деревне Киснема, нельзя сказать, что так уж близко от Конёва. Но в те времена в поисках суженого-ряженого принято было ходить на посиделки не за один десяток верст. Мне удалось разведать, что ныне не существующая Киснема в те времена была местом более «престижным», чем захудалое Конёво. Скорее это даже была не деревня, а село с большой Троицкой церковью. И вообще это место было известно еще со времен Рюрика, ибо именно здесь легендарный Синеус основал первый Белозерск. Позднее Белозерск был перенесен на другую сторону озера в устье Шексны, а киснемское варяжское городище так и оставалось почти неизученным пока не скрылось под водой.

Не надо быть филологом, чтобы определить топоним «Киснема», как финно-угорский. (Так же как Кема и Ковжа). Впрочем, к приходу Рюрика местность эта была колонизирована славянами-кривичами. Воины-варяги (или, если угодно викинги), как и любые другие воины того времени, не отличались особым целомудрием и щедро рассеивали свое семя среди поверженных народов.

К чему я это говорю? А к тому, что известные мне потомки рода Давыдовых никак не похожи на чухонцев, а время от времени среди них появляются образцовые представители «нордической расы». Например, моя кузина Лена, у которой детей, к сожалению, нет.

Итак, дед нашел себе суженую в деревне Киснема. Звали ее Александра Ивановна Лаврентьева. Мать ее – мою прабабушку – тоже звали Александра, а прадеда, соответственно Иван. По рассказам бабушки знаю, что был он невысок, кряжист и отменно силен. В качестве примера бабушка приводила случай, когда ее отец нес 5-пудовый мешок ячменя 8 верст и только однажды присел отдохнуть. Этой легендой и ограничиваются мои сведения о прапращуре.

Молодые – я полагаю – обвенчались в Троицкой церкви и перебрались на родину мужа – в Конёво, где, согласно завету, стали в поте лица своего заниматься крестьянским трудом, а также плодиться и размножаться.

Всего детей у них было восемь, но до зрелого возраста доросли пятеро: Тамара, Александра, Валерий, Анна и Лидия. Александра – моя мама, и названа она по святцам, то есть родилась именно 2 апреля в день св. Александры. Бабушка и прабабушка тоже родились в этот день. Была среди наших женщин такая традиция – рожать в собственный день рождения.

Тетушка Лидия получила свое имя случайно. Родители хотели назвать ее Лилия – не знаю откуда уж у них взялось этакое декадентское желание, но в сельсовете такого имени не знали и написали близкое по звучанию, мол, и так сойдет. Впрочем, в семейном обиходе она была всегда Лилей.

Имя Валерий – тоже не самое распространенное в деревне – бабушке очень нравилось, и она зачастую называла меня Валерушко (хотя обычно – Славушко). Странно, но и в дальнейшей жизни люди малознакомые неоднократно обращались ко мне по этому имени. Надо, пожалуй, посмотреть, что оно означает. (Посмотрел. Ничего особенного: «крепкий, здоровый». Не жалуюсь. Но уж не до такой степени, чтобы было видно с первого взгляда).

Немного демографии. Андрей и Александра Давыдовы, как уже было сказано, произвели на свет пятерых детей. Потомки их вместе с супругами (то есть вдесятером) родили еще пятерых: меня и двух моих кузенов и двух кузин. У нашего поколения в общей сложности восемь детей и всего два внука. Правда, некоторые дети еще не вошли в репродуктивный возраст. Никакой закономерности здесь не видно, но тенденция к захиреванию рода прослеживается.

Однако, пора вернуться к истории собственного происхождения. Прочих же родственников буду поминать в тех местах, где их судьбы пересекались с моею, что в детстве случалось довольно часто. И, конечно, особый рассказ будет о бабушке. Кстати, по ее словам, время их с мужем единоличного хозяйствования было самым счастливым в ее жизни. Земли вокруг Конёва, хотя и скудные от природы, тогда еще не подвергались регулярным подтоплениям и вполне позволяли прокормиться. Дети рождались исправно. Во дворе ржала, мычала, блеяла, хрюкала и квохтала вся необходимая в хозяйстве скотина. Под двором я имею в виду скотный двор, который у нас на севере находился под одной крышей с основной избой. Разделяли их сеновал, сени, кладовки и уборная: удобства на улице в наших широтах не практиковались. Идиллия эта продолжалась ровно до Года Великого Перелома. Тогда уж семейству Давыдовых пришлось вступить в колхоз. Однако в наших краях всю скотину до последней курицы не обобществляли, и в хозяйстве осталась и корова, и овцы, и поросята, и домашняя птица. Только работать теперь приходилось и на колхозной ниве, и для себя – чтобы прокормиться. Вскоре – не знаю когда именно – начались работы по реконструкции Мариинской системы. Окрестные поля по весне стало затоплять – чем дальше, тем больше. И они стали совсем непригодны для сельского хозяйства. Колхозы пришлось распустить. Дед устроился на работу в леспромхоз, а бабушка снова стала единоличницей или, говоря по-советски, домохозяйкой.

Роспуск колхозов в какой-то мере оказался благом для местного населения: люди получили паспорта и стали полноправными гражданами Страны Советов, то есть теперь имели возможность искать пропитание в любой другой точке СССР. Там, где колхозы сохранились, крестьянам выдали паспорта только в 60-е годы.

Первой упорхнула из-под родительского крова тетя Тамара. Она вышла замуж за офицера, что для деревенской девушки было очень престижно. Муж ее – дядя Жора – служил где-то возле Пскова, что впоследствии сказалось на судьбе следующей по старшинству сестры – Александры.

Тем временем мама моя, закончив семилетку – тогда это было базовое образование, – стала работать в районной аптеке поселка Шола кем-то вроде помощника провизора, а, скорее уборщицей. Там она и жила. Домой же возвращалась только в выходной (в то время он был только один), прошагав по льду километров 15, чтобы подкормиться и прихватить деревенских харчей. Очень тепло она вспоминала старого провизора-еврея, который регулярно приносил из дома кашу и подкармливал свою подчиненную, приговаривая: «Кушайте, Шугочка, кушайте. Ви такая худенькая». Помяну и я его добрым словом, хотя имя запамятовал. Ну, уж ТАМ разберутся. Из работы в аптеке мама вынесла некоторые сведения об употреблении лекарств и всегда слыла в семье авторитетом в этой области.

Тетя Тамара, за короткое время ставшая заправской горожанкой, предпринимала определенные шаги, чтобы вытащить из деревни младшую сестру. Не ведаю конкретных деталей, но вскоре Александра Давыдова оказалась в городе Остров Псковской области в роли пионервожатой пионерской дружины имени Лизы Чайкиной. Зная мамину коммуникабельность, не покидавшую ее почти до самых последних дней, я этой метаморфозе не особенно удивляюсь.

В Острове в те времена располагалось, да, кажется, и по сей день располагается Псковское военное училище воздушно-десантных войск, бывших тогда еще довольно большой редкостью в Советской Армии. Курсантом этого училища был и Михаил Фёдорович Корнев – мой будущий отец. Родился он, как я уже упоминал, на Алтае в селе Солонешное. Окончив 7 классов, попал на работу в райвоенкомат (Солонешное – районный центр) кем-то вроде писаря или делопроизводителя – грамотеев тогда в селе недоставало. Шел 1943-ий год, а Михаилу — 17-ый. Опасаясь, что война может закончиться без него, он злоупотребил служебным положением, приписал себе лишний годик в нужных бумагах и вскоре оказался рядовым пехотинцем 308-го гвардейского пехотного полка. Факт этот как-то не вяжется с убеждением нашей прогрессивной интеллигенции в том, что войну выиграли главным образом штрафные батальоны, подпираемые с тыла свирепыми заградотрядами. А прочих граждан приходилось загонять в армию железной метлой НКВД.

Пехота – самый расходный вид войск. В марте 44-го отец был тяжело ранен: пуля пробила легкое и прошла в сантиметре от сердца. Однако молодой организм справился с раной и после госпиталя отец достойно закончил войну, заработав орден Отечественной войны 2-ой степени и пару-тройку медалей. Позднее, уже в брежневские времена, ветеранам, имевшим вторую степень, выдали и орден первой степени. Но это кажется потому, что у величайшего полководца Брежнева по недосмотру тоже была только вторая степень, а стать полным кавалером ему очень хотелось. Не забыл он себя побаловать и очередной Золотой Звездой. Нормальные же воины нового ордена стеснялись: странно было получать награду через 30 лет после войны и не за какой-либо подвиг, а просто за компанию. Не понимали этого, наверное, только престарелые члены Политбюро ЦК КПСС. Начальству на Руси вообще не свойственно понимать, чем на самом деле живет страна. Не побоялся признать сей факт только Ю. В. Андропов. Но его робкая попытка скоро была забыта, и все снова идет, как повелось от века.

Отцу военное дело, видимо, пришлось по сердцу, и он решил стать кадровым офицером, то есть поступил в военное училище. После войны И. В. Сталин, понимая, что Советский Союз внутренне возрождается как империя, озаботился тем, чтобы придать этому факту соответствующие внешние атрибуты, одним из которых должно было стать возрождение офицерской касты. Еще в 1943-м появились погоны. Позднее возродились суды офицерской чести, а в военных училищах стали преподавать этикет и танцы.

Не могу удержаться еще от одного отступления. Среди прочих задумок Сталина было и введение в советской школе изучения древних языков. Оказалось, однако, что старые латинисты либо повымерли естественным путем, либо сгнили в лагерях, либо благоразумно затаились, а новое поколение филологов-античников само по себе не зародилось из-за ненадобности. И тогда в университетах на отделения классической филологии студентов стали загонять чуть ли не силой. История эта интересно описана в воспоминаниях нашего выдающегося филолога М. М. Гаспарова. Со смертью вождя этот неоклассический бум закончился.

Итак, танцы… Понятно, что в учебных классах курсанты могли танцевать и друг с другом, но некоторая двусмысленность и эмоциональная неполноценность таких занятий были очевидны. И тогда в военных училищах стали устраивать балы, на которые приглашали и штатских – преимущественно женского пола. Там и познакомились мои родители. Познакомились, полюбили друг друга и поженились. – Тогда говорили «расписались», ибо народ был просто беден и не мог позволить себе ничего экстраординарного.

Вероятно, в Острове я и был зачат.

Тут я просто обязан сказать, что в молодости мама была очень красива. Говорю это без всякого субъективизма, просто рассматривая фотографии, на которых она ничуть не уступает кинодивам своего времени: Валентине Серовой, Любови Орловой и т.д. Отец тоже был хорош собой: высокий, стройный, с ясными. выразительными, несколько иконописными чертами лица. Словом, красивая была пара. Жаль, что потомок получился не столь удачен.

Когда подоспела пора рожать, отец еще учился, и мама вернулась в Конёво под надзор родного семейства, где «для батюшки-царя родила богатыря». В одной умной книжке по биологии я прочитал, что «богатыри» рождаются совсем не в тучные годы, когда самки могут наслаждаться всем обилием углеводов, белков, жиров и витаминов. Напротив, в худые годы плод в утробе уже чувствует, что ждет его отнюдь не щедрый и ласковый мир, и потому вовсю запасает себе питательные вещества, естественно, за счет матери.

В 1948-49 годах в наших краях царил голод. Конечно, не такой как в Поволжье и на Украине в 30-е годы, но дело уже доходило до того, что бабушка пробовала готовить оладушки из лебеды. В результате все семейство чуть было не отправилось на тот свет. Нынче, когда я слышу по радио передачи о изумительных питательных свойствах этого растения (в 2015 году они почему-то шли особенно густо), я напрягаюсь: то ли нас готовят к полному и окончательному импортозамещению пищи, то ли вкусовые сосочки гурманов от СМИ пресытились вкусом заморских яств и жаждут новых ощущений. Нормальным людям экспериментировать не советую.

Как бы то ни было, я появился на свет ненастной осенью 1950-го года. Болел. Выздоровел. А тем временем отец закончил училище и получил первое назначение в войска. Вскоре и мы с мамой присоединились к нему. Вероятно, когда я стал более-менее уверенно ходить. Согласно семейным преданиям, случилось это довольно рано. Говорить тоже научился быстро и в года полтора уже вовсю декламировал Агнию Барто. Но, возможно, это аберрация маминой памяти. Родителям всегда свойственно приписывать отпрыскам недюжинные способности.

Тяжела судьба молодого офицера. Когда я сам служил в армии, мне больше всего было жалко не своего брата-рядового – мы по определению людьми не считались, а молоденьких лейтенантов, только что из училища прибывших в часть: начальство их в грош не ставило, а простые солдаты все время норовили сделать им какую-нибудь гадость. В прежние времена уважения к погонам было побольше, да и многие выпускники училищ имели боевые награды – с такими не забалуешь.

Но боевая задача – есть боевая задача, тем более, десантники как теперь, так и тогда оказывались в самых трудных местах. Отцовскую часть десантировали то на Украину, то в Белоруссию для разминирования обширных минных полей, оставшихся с войны – как наших, так и немецких. Мы с мамой жили в каких-никаких, но хатах, а отец с подчиненными ютился в полузатопленных партизанских землянках, куда их забрасывали с воздуха. Во время одной из таких командировок он сильно простудился, и с той поры у него стало пошаливать простреленное легкое. Но на первых порах это было не особенно заметно.

Мама тем временем училась у местных хозяек варить настоящий борщ, лепить вареники, делать галушки и картофельные оладьи. Позднее, уже на Алтае, она постигла и тайну настоящих сибирских пельменей, вкус которых мое семейство поминает до сих пор.

А чем занимался я? Наверное, просто рос. От тех странствий у меня остались воспоминания в основном о поездах, паровозах, железнодорожных станциях и общежитиях, заставленных длинными рядами панцирных кроватей.

Через какое-то время мы, наконец, осели на постоянном месте – в городе как бы названном в мою честь – Славгороде. Славгород стоит в Кулундинской степи, хотя по моим воспоминаниям это скорее пустыня или полупустыня, потому что перед глазами встают первым делом песчаные барханы, верблюды, колючий саксаул и шары перекати-поля. Нередки были и песчаные бури.

Долгое время я не задумывался: с какой собственно стати элитная воздушно-десантная часть оказалась в краю, от которого хоть три года скачи, ни до какого государства не доскачешь? Задумался только а эпоху «гласности», когда среди прочей чуши появилась и информация для размышления. Оказалось, что город наш располагался в непосредственной близости от широко известного Семипалатинского полигона.

Вероятно (очень вероятно!), что десантники занимались его охраной и обеспечением. Кстати, в городе имелся военный гарнизон и большой военный аэродром, куда отец водил меня и показывал разные типы самолетов, в том числе и редкие тогда – реактивные. С той поры я это слово и знаю.

В начале 50-х годов – именно во время нашего там пребывания – на полигоне вовсю, чуть ли не с частотою в месяц, шли испытания ядерных зарядов – как открытые, так и подземные, — а 1953-м году была испытана первая водородная бомба.

Разумеется, тогда все это мне было не по уму, но задним числом вспоминаю, что некоторый запах ядерной опасности докатывался и до нас – штатских. Случалось, долго и надсадно выли сирены, и тогда не рекомендовалось выходить из дома. А еще в Доме Офицеров, куда мы с родителями (чаще с мамой) ходили в кино, часто показывали документальные фильмы о бомбардировках Хиросимы и Нагасаки. Довольно-таки жуткие и натуралистические – меня до сих пор передергивает, когда они хоть и неясно, хоть с помехами всплывают в памяти.

Жили мы в Славгороде в военном городке. Отец служил. В чем заключалась его служба, я понимал неясно. Видел его только вышагивающим во главе взвода, и время от времени он отправлялся на тренировочные прыжки. Мама вела наше небогатое хозяйство и вместе с другими офицерскими женами занималась художественной самодеятельностью – плясала в каком-то ансамбле.

Время от времени – вероятно, по праздникам – сослуживцы устраивали дружеские попойки. Поскольку мальцов девать было некуда, то и они участвовали в общих посиделках. Я точно знаю, что кроме меня и другие дети там были, но совершенно никого не помню: видимо, и тогда я был изрядным интравертом. Дамы шелестели цветастым крепдешином и источали аромат духов «Красная Москва» (бывш. «Подарок Императрице») – до сих пор люблю этот запах. Мужчины блистали золотом погон и наградами на парадных мундирах. Почему-то больше всего они гордились неприметным синим значком с парашютом, на котором значилось число выполненных прыжков, хотя на мой взгляд были цацки и поэффектнее. Присутствовала и непременная гитара с пышным шелковым бантом. Мне, как регулярному участнику застолий, наливали рюмку вермута. Вермут я очень любил, но иногда путал это слово с «верблюдом». Так закладывался фундамент моего грядущего алкоголизма.

Однажды я чуть было не стал причиной тревоги всего гарнизона. Во дворе дома, где мы жили, стояла деревянная песочница, хотя песок и так лежал вокруг в достаточных количествах. Мама безбоязненно оставляла меня в ней, ибо деваться из военного городка – довольно обширного – было некуда: вокруг колючая проволока и КПП. И вот, выглянув очередной раз в окошко, она обнаружила, что любимого отпрыска нигде нет. Мама выскочила на улицу и обежала окрестные дворы, опрашивая всех встречных, не видели ли они мальчика в красной кепочке. – Бесполезно. – Тогда она помчалась в комендатуру, и вскоре из всех окрестных репродукторов загремели слова: Всех видевших в последнее время мальчика в красной кепочке, просим немедленно сообщить дежурному по гарнизону!

Виновник переполоха отыскался в ленинской комнате казармы, где квартировал отцовский взвод. Сам отец был где-то в очередной служебной отлучке, а солдатики развлекали его наследника, листая подшивки журнала «Огонек». Я же – в благодарность — стоя на столе, декламировал им стихи про Мишку, неудачно приземлившегося на пол, ставшего инвалидом, но, все равно, не утратившего людского расположения. Воины-десантники мне аплодировали.

Как это ни странно, я этот эпизод вполне помню. Не помню только, как я попал в казарму. От скуки, наверное.

Меж тем здоровье отца становилось все хуже: у него обнаружился туберкулез, или – по-старинному – чахотка. Все чаще он стал попадать в госпиталь на процедуру, называемую «поддувание легких» — не знаю, что это такое, — и, в конце концов, был демобилизован.

Полагаю, что это было для родителей тяжелым ударом. – Отец воспринимал армию, как осознанно выбранную Судьбу. Позднее, на гражданке, он стал покупать любую документальную литературу на военную тему и к концу жизни – говорят – собрал изрядную военно-историческую библиотеку. Помню, как он листал мутные сероватые иллюстрации и пытался объяснить мне разницу между танком и самоходной пушкой.

Мама, соответственно, теряла довольно уважаемое положение офицерской жены и должна была теперь тоже заботиться о денежном содержании семейства. Отцу назначили какую-то пенсию, но ничего особенного она из себя не представляла.

Нигде в обширной России их особенно не ждали. Ну, разве что, в умирающем Конёве. Мы всем семейством побывали там, но, вероятно, никаких перспектив не увидели. Поэтому решено было перебираться на родину отца, благо от Славгорода до Солонешного было значительно ближе, чем до Белого озера.

На Алтае у отца оставались какие-то родственники (сестры?), но они давно перебрались в областной центр – Барнаул. Так что быт наш в сравнении с кочевым офицерским бытом не особенно изменился: по-прежнему мы снимали комнаты у разных старичков и старушек. Отец устроился на какую-то работу в райисполком (районную администрацию), а мама стала на заказ шить платья местным дамам.

Не знаю, от кого она научилась искусству кройки и шитья, — скорее всего от бабушки, которая умела строчить на зингеровской машинке (приданном!) нехитрые деревенские одёжки. Бабушка даже сохранила секрет изготовления аутентичных косовороток. Именно в одной из них я и поехал в свое время поступать на физфак Ленинградского государственного университета им. А.А.Жданова. Средь прочего в моем гардеробе имелась очень потрепанная кожаная лётная куртка времен войны, кожаный летчицкий шлем, хромовые сапоги, белое шелковое офицерское кашне и соломенная шляпа… Но я, кажется, сильно забежал вперед. Поэтому вернемся на Алтай.

Итак, в доме у нас появились журналы мод с выкройками и толстая тетрадка, куда мама заносила параметры клиенток и делала наброски будущих нарядов. Мне ее рисунки очень нравились и, пожалуй, тогда я начал понимать, что картинки, которые украшают книги, в принципе являются результатом ручного труда каких-то неизвестных мне людей.

В памяти моей осталось не так уж много от нашей алтайской жизни.

Помню замерзших воробьев, падающих с веток. На реке Ануй отец ловил удочкой пескарей. Вместе мы ходили в Дом Культуры в кино. Там же имелся и книжный магазин, где я выбирал – не было особого разнообразия – «Алтайские народные сказки», а отец покупал что-нибудь военно-историческое со скучными и непонятными схемами каких-то сражений и рисунками оружия и солдат – это было поинтереснее.

Старичок, у которого мы одно время снимали комнату, научил меня делать водяные мельницы из куска кукурузной кочерыжки и нескольких лучинок. Весной, когда с гор начинали струиться обильные ручьи, мы расставляли их в различных концах двора и задумчиво созерцали их мерное вращение – стихию воды, преобразованную силой человеческой мысли. Из шести лучинок, без всяких гвоздей и клея он обучил меня складывать раскольничий крест. Могу воспроизвести и сейчас. Симпатия его ко мне, ребенку, объяснялась не только естественной тягой старого человека к детенышу, но и моим именем. Не знаю уж когда и где судьба сводила нашего хозяина с наркомом иностранных дел В. М. Молотовым (партизанили вместе против Колчака?), но, приняв рюмку-другую, он, бывало, плакал у меня на плече, приговаривая: «Эх, Вячеслав Михайлович, Вячеслав Михайлович!» — Молотова как раз об эту пору сильно журили в рамках разоблачения культа личности Сталина. – Это я сейчас понимаю.

Очень яркие впечатления получил я, опрокинув на себя стоявший во дворе на керогазе бачок с кипятившимся бельем. Помню, как лежал я на холодной клеенке, а врач холодными щипцами снимал с меня лохмотья кожи. Но, видимо, ожог был не очень серьезным, потому что никакого следа от него не осталось.

Помню сияющую на горизонте вершину Белухи – самой высокой горы на Алтае.

Помню, как отец ловил пескарей в Ануе. Я их боялся: уж очень они напоминали змей, а к змеям у высших приматов врожденное отвращение. К тому же хоть и короткое время, но жил я на Белом озере и успел сформировать представление о том, как выглядит настоящая рыба.

Помню поездку на горную пасеку к какому-то знакомому отца. Мед в сотах мне не понравился, а вот соленые арбузы понравились и даже очень.

А еще в Солонешном я в первый раз видел призрака. Дело было зимой в наглухо законопаченной комнате. За окном в ярком свете полной луны сияли доходящие до окон сугробы. Ночью я высунул нос из-под одеяла и увидел посреди комнаты высокую красивую женщину в развевающихся белых одеждах. Повторяю: окна были заклеены на зиму, и сквознякам неоткуда было взяться. С другой стороны, призраки и не обязаны подчиняться обычным законам физики… Что бы вы сделали на моем месте? – Правильно. Вот и я поплотнее закутался в одеяло, сжал рукоятку деревянного кинжала, спрятанного под подушкой и… заснул. Но картинка эта ясно стоит перед глазами, словно дело было вчера. Кстати, второй раз я видел призрака в апреле 2017 года в палате интенсивной терапии Угличской районной больницы. Но это уже другая история.

Словом, все было бы хорошо, если с каждым днем не становилось бы все хуже. Родители стали часто ссориться. Причиной этих ссор зачастую становилась моя скромная персона. Однажды, собираясь на прогулку, отец, возмущенный моей штатской неорганизованностью, шлепнул меня галошей. Я этот эпизод воспринял как должное, и моментально забыл. Но мама поминала его при всяком удобном, а особенно неудобном поводе.

Скажу тут, кстати, несколько слов о телесных наказаниях. Одно время очень модным было рассуждать о свободе и либерализме российского дворянства девятнадцатого века — дескать, «первое непоротое поколение», а, следовательно, люди неслыханного благородства и чувства собственного достоинства.

Рассуждения эти, как и большая часть того, о чем долдонили глуповатые прорабы перестройки, были очередной ложью. Разумеется, кому-то везло больше – любящие родственники сдували пылинки с ненаглядных чад, но в массе своей розга являлась главным орудием воспитания даже в самых благородных семействах.

Ивана Сергеевича Тургенева, например, мамаша лупила смертным боем просто так. А если великий писатель спрашивал: «За что, маменька?!», отвечала: «Было бы за что, вообще убила бы!»

Затем почитайте «Пошехонскую старину» Салтыкова-Щедрина. Могу назвать и другие литературные источники.

Да и само «солнце нашей поэзии» А. С. Пушкин обихаживал розгами своих отпрысков, начиная с двух (!) лет. Знать, и сам он знал пользу этого старинного дедовского средства.

А вот в нашем семействе телесные наказания были не приняты: ни тетушки, ни дядюшка никогда не упоминали о родительском свирепстве. Да и вообще не помню, чтобы в Конёве слышались вопли моих истязаемых ровесников.

Разве что могу рассказать по этому случаю исторический анекдот, услышанный от бабушки. Кто-то из ее старших родственников (дядя?) отслужил в солдатчине 25 лет, вышел в отставку, женился и стал вместе с молодой женой заниматься мирным хлебопашеством. В быту он был человеком тихим и нескандальным, но, когда видел в супруге некоторое неудовольствие или упущение по хозяйству, спокойно говорил ей: «Маня, топи баню». Маня беспрекословно повиновалась, а муж вырезал в ближайшем ракитнике несколько розог, запаривал их кипятком, а потом выдавал жене положенное количество ударов, в соответствии с собственным понятием о нарушении хозяйственного устава. Дальше до определенного момента они снова жили душа в душу.

Однако, вернемся на Алтай. Как-то раз отец принес мне шикарный подарок: электрическую железную дорогу. Целый вечер мы развлекались с ним, гоняя составы по разложенным на полу рельсам. А на следующее утро дорога исчезла: вероятно, мама сочла ее непомерно дорогой, и отец вернул ее в магазин. Ну я не особенно и горевал, мне всегда были милее простые и универсальные игрушки, желательно военного свойства: пистолеты, мечи, кинжалы, при некотором воображении могла сгодиться и просто палка.

Родительские ссоры продолжались. Поводов для неудовольствия супругов найти не трудно, труднее смиряться и понимать.

И, разумеется, главным неустранимым поводом была отцовская болезнь. Туберкулез к этому времени стал уже не роковым диагнозом, но все еще оставался болезнью опасной и заразной. И мама по-прежнему заботилась прежде всего о моем здоровье, а шишки сыпались на отца. Постепенно в домашних скандалах стал появляться и мотив ревности.

Я это плохо понимал, да и сейчас не имею охоты разбираться. Короче, родители решили разъехаться. Именно разъехаться, а не официально развестись. Почему они выбрали такой путь? – Может быть, еще надеялись воссоединиться? – Бог весть.

Итак, в один ясный, но не самый прекрасный день, мы погрузились в кузов старой раздолбанной полуторки и покатили в сторону ближайшей железнодорожной станции – города Бийска – это примерно 150 километров по пыльным степным предгорным дорогам. В кузове вместе с нами тряслись еще несколько фанерных ящиков с багажом. – Видимо, какое-то хозяйственное имущество мы за эти годы накопили.

Надо сказать, что лет до 12-ти меня страшно укачивало в любых колесных повозках (но не на воде). Поэтому моральные терзания из-за расставания с отцом в значительной степени тушевались перед физическими муками, выворачивавшими наизнанку мой желудок.

Настоящее чувство совершающейся трагедии настигло меня, уже когда мы с мамой сидели в поезде, а за пыльным окном маячило задранное, но одновременно как-то опущенное лицо папы. Тогда я видел его последний раз в жизни. За время, прошедшее после демобилизации, я уже как-то привык, что нас всегда трое – и вдруг…

Из дали времен кажется: не такая уж большая драма – развод – дело житейское, но и сам я тогда был не так уж велик…

Сели, поехали. И всю дальнейшую дорогу оторвать меня от материнской юбки не было никакой возможности: я впадал в истерику или ступор, если мама выходила на перрон за кипятком (кипяток тогда набирали на станции из огромных кипятильников – кубов), за огурцами, яйцами или вареной картошкой – немудреной снедью, которой торговала разоренная войной деревня. В конце концов она стала брать меня с собой. Помню даже, как, заплутав, мы ползали под составами, чтобы найти родной вагон. А еще я очень стал бояться железнодорожных мостов. Когда поезд, окруженный грохотом и мельканием железных балок, мчался над очередной великой рекой, я предпочитал переживать эти тягостные минуты, закрыв глаза или с головой укутавшись одеялом.

Из путевых достопримечательностей той поездки мне запомнился на каком-то полустанке седобородый богатырь в гимнастерке, на которой красовались 4 Георгиевских креста. Всякие другие знаки отличия были мне не в диковинку, но таких я еще не видел: как раз в ту пору было разрешено носить и награды Первой Мировой, во всяком случае солдатские. Необычность их меня и поразила.

Последняя часть нашего многодневного путешествия на родину протекала на пароходе, ибо, как уже говорилось, иным путем туда было не добраться. На пароходе я чувствовал себя гораздо лучше, чем в поезде. За бортом неспешно сменялись незатейливые северные пейзажи, плыли другие пароходы и самоходные баржи, трудолюбивые буксиры тянули караваны гонок. В ту пору жизнь на Волго-Балте была куда более оживленной. А шлюзование в осклизлых деревянных шлюзах! – Помянем имена уже полузабытых царей и цариц.

Мы с мамой плыли в какой-то многоместной каюте, но большую часть времени я проводил на палубе или, лазая по трапам везде, откуда меня совершенно откровенно не гнали. Рядом с выходом возле теплой пароходной трубы сидел безногий солдат в выцветшей гимнастерке с какой-то одинокой медалью. Рядом лежала шапка, на дне которой лежала небогатая россыпь мелочи…

В начале наших семейных военно-полевых странствий инвалидов на транспорте было довольно много. Они пели жалостливые песни под гармошку, просто просили милостыню, торговали какими-то фотографиями – подозреваю, что это была тогдашняя порнография. Но к описываемому периоду инвалидов стали отлавливать, чтобы они не портили вид возрождающейся из руин страны. Наиболее неприглядных и бездомных вообще рассовывали по отдаленным монастырям, превращенным в специальные поселения. Наш пароход как раз приближался к Горицкому женскому монастырю, где безногий солдат, видимо, и должен был найти место последнего успокоения.

«Сердце мое уязвлено стало»… Весь в слезах я отыскал маму и выпросил рубль. Она удивилась – до сих пор я не стремился вступать в товарно-денежные отношения, но рубль дала. Я устремился на палубу и еще до того, как пароход причалил, успел сунуть свою добычу в шапку ветерана. Сунул и стыдливо смылся. Подавать милостыню мне и теперь бывает стыдно: дающий словно бы демонстрирует некое превосходство перед берущим. А это не так. Поминать собственные благодеяния неприлично, но я до сих пор помню безучастный взгляд безногого инвалида, и мне становится стыдно за все более разухабистые праздники в честь ЕГО победы.

Как мы приехали и как разместились в родной избе, я совершенно не помню: просто началась другая жизнь. Поэтому могу с чистым сердцем приступить к самому общему описанию моей малой родины.

Берега Кемы вообще не высоки, но Конёво стояло на том самом берегу, чей уровень в разгар лета еле-еле возвышался над уровнем воды. Так что прибрежная полоса шириной метров в 50, представляла собой просто полосу грязи разной степени твердости в зависимости от погоды и времени года. Чтобы передвигаться по деревне более или менее сносно, вдоль берега были проложены деревянные мостки на сваях. Довольно высоко — на метр и более того. Перпендикулярно основной «дороге» возле каждого дома имелись отмостки – одни вели к крыльцу, а другие к урезу воды, где качались на волнах довольно массивные плоты, которым были привязаны лодки. На плотах также стирали, отбивали вальками крепкое холщевое белье, удили, загорали и просто брали воду. – Другой питьевой воды, кроме как из реки, в Конёве не было.

Из-за многолетнего сплава и осевших на дне топляков вода в реке имела слегка коричневатый чайный оттенок. Плоты крепились по бокам сваями, а за дно не держались, поэтому опускались или поднимались в зависимости от уровня воды. В особо водные годы под водой оказывались и мостки, и тогда лодки привязывались к крыльцу, и люди ездили в гости, соответственно, каждый в своей «карете».

Те же самые деревянные тротуары имелись и в сопредельных поселках, но только в Конёве они являлись главной прохожей улицей. Упомяну тут связанный с ними эпизод, рассказанный мамой. Будучи еще полноценной семьей, мы гостили у бабушки с дедом в отпуске. И пошли к кому-то в гости: отец в полной парадной форме, мама тоже вся из себя дама. Даже я в изящном картузе с цветочком и бантиком на груди (года 2 мне тогда было). И вот я вместе с картузом, бантиком и цветочком оступаюсь – мостки были сложены не самыми аккуратными плотниками – и падаю вниз. И натурально грязь меня засасывает. И тут в грязь сигает мама, а отец, неоднократно прыгавший на землю с заоблачных высот, остается вытаскивать нас за руки. Мораль: никакая степень военно-политической подготовки не заменит материнскую самоотверженность.

Вслед за порядком изб, вытянувшихся в более или менее ровную линию вдоль реки, начинались поля. Точнее сказать, бывшие поля, о чем напоминали глубокие мелиоративные канавы, впадающие в Кему. Ныне же эти поля были покрыты малополезной болотной травой: хвощами, осокой и т.д. За полями тянулась синяя линия леса, который оказывался при ближайшем рассмотрении скорее болотом с чахоточными сосенками и елками. Никаких белоствольных берез, отрады поэтов, вблизи Конёво я не помню. Росли, правда, еще прибрежные ивы, ольха да черемуха. А у нас под окнами стояла даже яблоня, откопанная дедом где-то в лесу. Она стойко переносила и морозы, и наводнения, и даже регулярно давала урожай, но плоды, увы, были совершенно несъедобны даже на невзыскательный вкус деревенских пацанов.

Весенняя вода затопляла окрестности вплоть до леса. Но зато и лед на мелководье сходил гораздо раньше. Кема была еще скована льдом, а мы, пацаны, уже бороздили поля на лодках, катались на случайных льдинах и открывали купальный сезон чуть ли не в начале апреля. Искупаться как можно раньше было нашим делом чести, доблести и славы. Родители, естественно, не одобряли этот благородный почин, опасаясь простуд. Но мы были практически неуловимы: во-первых, купались без трусов, а во-вторых, прежде чем возвращаться домой, мы заплывали в чью-либо баню, где тщательно вытирались старыми сетями либо какой-нибудь ветошью. Да и не болели мы в общем-то.

Бани из-за их особой пожароопасности группировали на самом берегу, несколько в стороне от деревни, но это не было таким уж обязательным правилом. Некоторые ставили бани на задворках собственной усадьбы.

Когда вода весеннего потока начинала спадать, обнаруживалось, что деревня состоит не только из домов, лодок и мостков. Между избами обнаруживались огороды, окруженные заборами из массивных досок и горбылей – отходов кипящей вокруг лесоперерабатывающей деятельности. Имелась и сложная система прогонов для скота, но сооружалась она из жердей и легко разбиралась в нужном для прогона месте.

Египтяне – счастливые люди: разливы Нила доставляют им естественные удобрения – ил. Разливы Кемы, напротив, смывали с наших огородов и без того тонкий слой гумуса, оставляя лишь синеватый суглинок, в котором снова с муравьиным упорством приходилось закапывать скопившийся за зиму навоз или таскать из ближайших ольховых зарослей ведра с листовым опадом. Не буду преувеличивать собственные сельскохозяйственные подвиги, но я старался помогать.

Кстати, когда мы с мамой прибыли на ПМЖ в Конёво, бабушка отнюдь не коротала дни в одиночестве: тетя Тамара с мужем жили в Запорожье, но тетя Аня заканчивала десятилетку (первая в нашем роду), Лиля готовилась поступать в финансовый техникум, Валерий, закончив какое-то училище ФЗУ, работал электриком, а по большей части в компании друзей допризывников догуливал последние вольные денечки перед солдатчиной.

До поры до времени, не имея друзей среди сверстников, я вынужден был примкнуть к этой развеселой компании. Сохранились фотографии, где дядюшка и прочие его друзья, все на подбор высокие и чубатые, стоят в обнимку, а среди них, едва доставая любому из них до бедра, я – приличный мальчик с челочкой и бантиком на груди. Нельзя сказать, что компания была подходящей приличному ребенку, но на танцульки и гулянки они меня не приглашали, зато мы часто плавали на лодке в поселок Андреевский на пристань, где в местной столовой случалось разливное пиво, доставляемое рейсовыми теплоходами. Мушкетеры брали себе по большой кружке пива и чего-нибудь покрепче, а мне полагалась маленькая – 0.25 литра. Так мы и просиживали некоторое время, ведя неспешные мужские беседы. Теперь я понимаю, что велись они на нормальном русском, а не на матерном языке, потому что материться я так и не выучился.

Дядюшка Валерий слыл у нас в деревне главным технократом. Вместе с друзьями он приволок из леса длиннющую еловую жердь, которая стала антенной первого в Конёве лампового приемника. Старый картонный репродуктор был выкинут как символ отсталости. Я, правда, успел отодрать от него магнит – вещь в хозяйстве не бесполезную. Чудо техники было установлено на полке в красном углу, где, как я понимаю, раньше была божница. Поскольку постоянного электричества у нас не было, питался приемник от связки тяжелых батарей, которые тоже стали украшением красного угла. Когда батареи окончательно высохли, а Валерий уехал, чтобы послушать что-либо, мне приходилось забираться на стол и, стоя на цыпочках, прикладывать ухо к массивному эбонитовому корпусу.

А уехал Валерий отнюдь не в армию, как ожидалось, а завербовался добровольцем на освоение дикого Северо-Запада, точнее сказать, Карелии. После войны Советский Союз отхватил от Финляндии чуть ли не три четверти ее прежней территории, которую теперь приходилось заселять и хозяйственно осваивать. Добровольцы от армейской службы освобождались, и для начального обзаведения им даже выплачивались какие-то деньги. Но еще до того, как превратиться в культуртрегера дикой финской тайги, дядюшка успел стать в Конёво пионером маломерного флота: купил первый в деревне подвесной лодочный мотор. Назывался он «Чайка» и имел мощность в полторы лошадиных силы. Лодки в наших краях строились из досок – крепкие и тяжелые, чтобы в случае чего и корову можно было перевезти, и чуть ли не стог сена. Так что особой скорости малая механизация не добавила. А с другой стороны, много ли пользы приносят на российских дорогах автомобили в 200 или 300 лошадиных сил?

Вообще в Конёве можно было рыбачить везде: хоть даже с крыльца или в поле. Поэтому рыбалка серьезным делом не считалась и была каким-то междудельным занятием. Поставить утром пару мережей, закинуть сетку или удочку – дело было обычное. Но рыбак не был бы рыбаком, если бы не мечтал о некоем Настоящем улове. Вот и дядюшка однажды соблазнил меня на Настоящую рыбалку. Вообще-то удить рыбу я не любил: во-первых, мне не нравилось насаживать на крючок червяка, а во-вторых, снимать с крючка рыбу, особенно сопливых и колючих ершей. Но кто еще в юные годы способен отказаться от Настоящего приключения?

На самом деле Валерию, по-моему, просто хотелось испытать мореходные качества нового мотора, а делать это в отсутствие свидетелей как-то не комильфо. На худой случай в качестве восхищенного зрителя годился и племянник. И вот, захватив несколько удочек и банку червяков, но ни кусочка хлеба, мы поехали в сторону Белого озера. Идея была такая: выйти из устья Кемы, немного пройтись по озеру и свернуть в устье некой безымянной речушки, просто кишащей рыбой.

Первая часть плана нам вполне удалась – речушку мы нашли, и она действительно кишела… ершами. В сущности, наживку можно было и не брать, ерши бросались на голый крючок. Изредка попадалась и приблудившаяся сорога – так в наших краях называли плотву.

Мы без устали дергали ершей и уже покрыли сопливым покрывалом дно лодки, а меж тем стало смеркаться и подул сильный и совсем не попутный ветер. Надо сказать, что Белое озеро не очень большое (примерно 60 на 60 км), но со всех сторон оно не прикрыто ни высокими берегами, ни лесами, и поэтому ветер успевает нагнать на этом пространстве изрядные волны. Короче, на Белом озере случаются штормы.

Вот и нас, когда мы стали выбираться в озеро, чтобы вернуться в устье родной Кемы, подхватило ветром и понесло в открытое море – назовем его так. Совсем стемнело, да откуда-то еще пришла совсем непредусмотренная гроза. Мотор заглох. Валерий взялся за весла, но это дело был уж совсем пустое, разве что помогало держаться носом к ветру, чтобы лодку не опрокинуло особо мощной боковой волной. Кругом сверкали молнии, высвечивая пенные гребни. Не помню, чтобы я плакал или вообще боялся. Свернувшись калачиком в носу лодки я пытался согреться, к тому же очень хотелось есть и спать. Я и заснул.

Среди ночи нас подобрал рыболовецкий сейнер. Не знаю, как уж он просто не протаранил нас – вероятно, имел какой-то прожектор, у нас-то никаких ходовых огней не было. Сонного меня подняли на борт, дали горячего чаю с хлебом и уложили спать, укрыв грудой промасленных ватников и бушлатов (промасленных, потому что помню их запах). Лодку взяли на буксир, а Валерию, вероятно, сказали большое количество непереводимых идиоматических выражений.

Поутру нас высадили в устье Кемы. Ветер уже стих, и мы своим ходом добрались до Конёво. Не помню, чтобы нас дома корили за ночное приключение, а может быть, дядюшка и не сказал, где мы были. Зато друзьям за кружкой пива он очень ярко живописал наш беспримерный героизм. Я же тянул свое пивцо и важно кивал.

Раз уж я затронул тему рыбалки, то ее и продолжу. Рыбу, как я уже сказал, мои земляки ловили походя, но много. Из нее варили уху, жарили, тушили, а всякую мелочь, не разбирая по сортам, сушили в русской печке до слегка золотистого состояния – это называлось сущик. К зиме в исправном хозяйстве этого сущика заготавливали мешки. Есть его можно было как семечки, которых, кстати, в наших широтах тогда не водилось, а можно было варить супы. (Последний раз — лет 30 назад — я встречал сущик в городе Олонец, где некогда губернаторствовал Г.Р. Державин. Он продавался в бумажных пакетах, на которых так и было написано: СУЩИК. Умилило до слез). Большую рыбу типа лещей и щук целиком запекали в пироги, причем самым вкусным в этих пирогах была поджаристая ржаная корка, изнутри пропитанная рыбьим жиром, а любители и саму рыбу разбирали по косточкам. Еще почему-то в те времена была дешева бочковая соленая треска. Ту тоже закупали на зиму в больших количествах, но треска как рыба морская, бескостная шла в основном на салаты, если можно назвать салатом кусочки рыбы, перемешанные с картошкой, яйцами и луком, и залитые постным маслом.

Никакой зимней рыбалки мои земляки не знали. Буров тогда не было в заводе, а долбить метровый лед пешней, чтобы потом морозить задницу над лункой ради нескольких хвостов, нашим мужикам казалось несколько странным. Так что эту забаву они оставили бездельникам из будущих поколений.

Но было в году два момента, когда рыбный азарт охватывал мужское население от мала до велика. Поздней осенью, когда тонкий прозрачный ледок образовывал вдоль берегов достаточно широкую и толстую кромку, способную выдержать человека, и мужики и пацаны отправлялись на налимью охоту. Не знаю налимьих обычаев и повадок, поэтому не могу объяснить, почему с наступлением холодов эти рыбы как бы в раздумье застывали вдоль берегов. Задача охотника заключалась в том, чтобы, издали заметив такого философа, тихо подкрасться к нему и нанести мощный удар обухом топора где-нибудь в районе головы. Оглушенный налим на какую-то минуту-другую так и оставался на месте, и за это время надо было прорубить топором лунку и вытащить добычу на лед. Сезон охоты был совсем недлинный, до первого снега, после которого подо льдом уже ничего нельзя было разглядеть.

Поводом для другой массовой охоты был нерест знаменитого белозерского снетка. Когда эта мелкая нежная и очень вкусная рыбешка бросалась в устье окрестных речек, чтобы в соответствии с зовом природы отложить икру, флотилии лодок с обоих берегов Кемы устремлялись ей навстречу. Снетков черпали просто большими сачками, сделанными из марли, и сваливали прямо на дно лодки. Зачастую марля не выдерживала тяжести улова и рвалась, и тогда неудачники-рыбаки использовали в качестве рыболовной снасти собственные рубахи, другие тряпки, даже собственные штаны. С удовольствием ели и свежежаренный деликатес, но большую часть улова сушили, а потом в течение года варили супы. Очень хорош был снеток в окрошке, да и просто как закуска, тем более, что в отличие от сущика в снетке костей не приходилось опасаться. А вот селедку с лучком я помню только как праздничное блюдо. Но хватит о рыбе.

По мере того, как спадала вода и пригревало солнышко, Конёво на глазах облагораживалось. Оказывалось, что это не просто узкая полоска суши, чуть торчащая над водой, а есть здесь и свои бугорки, и впадинки, и текущие в Кему ручьи. Кое-где зеленели купы деревьев, на бугорках проклевывалась травка, и они превращались во вполне твердые и достаточно обширные плацдармы для ребячьих игр. На них даже обнаруживались свои игровые сооружения, сработанные грубыми, но надежными руками местных плотников. На деревянных качелях можно было взлетать чуть ли не на пять метров, только держись. Были и гигантские «шаги» — высокое вертикальное бревно с вращающимся тележным колесом наверху. К ободу колеса были привязаны веревки, и, уцепившись за них, можно было скользить над лужайками, заросшими мать-и-мачехой, одуванчиками и прочей бесполезной растительностью. Разбросанные ледоходом бревна, коряги, доски создавали множество других аттракционов и укрытий: в детстве не существует предмета, который нельзя было бы использовать для игры. Даже полоса прибрежной грязи как-то уровнялась, затвердела и стала уже не грязью, а чем-то вроде глинистого пляжа.

Но прежде, чем вписаться в игру, надо было как минимум войти в местное общество. Известно, что молодежные компании объединяет прежде всего мода. Уловить коневские модные тенденции было нетрудно: если светит солнце, общей униформой были трусы и майка, если стало чуть холоднее, возможны рубашка и штаны (по возможности заплатанные). Главная форма обуви была – босиком, но по погоде возможны были какие-нибудь ботинки или кирзовые сапоги.

Чтобы полноправно войти в местное светское общество, мне приходилось бороться прежде всего с мамой. Из обрезков ткани, остававшейся от заказов, она мастерила мне штанишки на лямочках и какие-то замысловатые курточки. Одно время – о позор! – мне даже приходилось носить чулки, пристегнутые резинками к лифчику. Разумеется, в Конёве все это было неприемлемо. Лямочки, бантики и прочие финтифлюшки я отвергал с помощью заливистого рева, новенькие сандалии прятал, и постепенно полностью слился с окружающей средой. Выдавала меня только челочка, эдакий оселедец на лбу. И откуда взялась эта странная запорожская мода?

Итак, я стал конёвцем, кем и был по праву своего рождения. В результате обнаружилось, что в деревне нас, пацанов, десятка полтора, причем все более или менее равного возраста. А девчонок почти не было. Видимо, в нашем поколении природа возмещала военные потери в мужском населении. Нет, все-таки три-четыре девчонки было, но кто их за людей считал? Поэтому они вели себя скромно и в глаза не бросались.

С появлением сухих полянок появлялась возможность для традиционных народных игр: пряток, догонялок, лапты, свайки, 12 палочек и т.д. Были еще городки, но они почему-то считались взрослой игрой. Наверное, потому что у нас, малолетних, не было достаточно сил метнуть биту, так что тут мы выступали болельщиками. Пытались мы играть и в футбол, но настоящего мяча у нас не было, а обыкновенные двухцветные резиновые мячики при нашем игровом темпераменте быстро превращались в лохмотья. Самой универсальной игрой была, конечно, «войнушка».

Всяких досок и деревянных обрезков в каждом доме было предостаточно. Из них-то в меру своих способностей (счастлив был тот, у кого дома водились взрослые мужчины) мы и мастерили свои арсеналы: пистолеты, пулеметы, автоматы и массу холодного оружия. А у меня лично было даже собственное чудо-оружие вроде немецких ракет ФАУ-2 или американской атомной бомбы. Время от времени, роясь в многолетних завалах на чердаке, я обнаруживал всё новые и новые сокровища, и среди них два совершенно настоящих одноствольных ружья, а к ним штук двести снаряженных латунных гильз, то есть патронов. Дед, по-видимому, не занимался на досуге отстрелом членов Комитета бедноты и селькоров, а просто охотился и, несмотря на режим тирании, царивший в СССР, никто ему в этом деле не мешал. Даже охотничьего билета у него не было, да и слово «браконьер» в наших диких краях не знали.

Своей находкой я поделился с дядей Валерием – не с женщинами же! Кажется, тогда в Конёве был и отец, значит, я был еще совсем маленький. И отец, и дядюшка от безделья стали готовить из меня снайпера. На задворках на стене старого полуразвалившегося сарая были вывешены газеты, расчерченные угольными кругами. Меня научили заряжать ружье – наука нехитрая, целиться и нажимать курок. Отдачей меня отбрасывало метра на три, а поле боя устилалось клубами дымного пороха – у деда другого не было. Когда эта военная забава старшим родственникам надоела, ружья снова припрятали, и снова я их нашел уже после окончательного возвращения в Конёво. Теперь я в доме был единственным мужчиной и справедливо полагал дедовский арсенал моим собственным наследством. Для игр в «войнушку» я брал то один, то другой ствол (без патронов) – на это уже ума хватало. Но оказалось, что, хотя настоящие ружья очень эффектны и вызывают зависть, но легкие деревянные автоматы гораздо удобнее в игрушечном бою. Однако мои посягательства на дедовское охотничье снаряжение (был там и патронташ) не прошли незамеченными моими дамами, и скоро ружья испарились в неизвестном направлении: вероятно, были проданы или подарены знатоку-любителю. Впрочем, от женщин трудно ожидать досконального понимания огневого боя: ружья, патронташ и патроны исчезли, но зато осталось несколько коробок дроби и пороха. Позднее, когда я немного подрос и стал что-то понимать в сущности реактивного движения, я раздал ненужную дробь друзьям на грузила, а порох сполна использовал для изготовления ракет. Причем дымный старинный порох для этого годился гораздо лучше, чем новомодный бездымный, как я убедился впоследствии.

И наконец нельзя не упомянуть о главном нашем деревенском сокровище, вызывавшем зависть как кемских, так и андреевских пацанов. Представление о деревенских жителях, всю зиму проводящих на печи, существует лишь в головах просвещенных горожан. Помимо текущих работ, как то заготовление дров, расчистка прорубей и дорожек, в каждой деревне существует еще собственный зимний промысел, приносящий в домашнюю кубышку чуть ли не больше, чем труд на земле. В одних деревнях делали сани, в других лепили горшки, в третьих катали валенки или плели корзины. Недавно в одной старой статистической книжке я прочитал о промысле вовсе экзотическом: жители двух уездов Ярославской губернии зимой… изучали иностранные языки. А летом отправлялись в Кронштадт, Нарву, Ревель, Питер, где выступали торговыми посредниками и толмачами.

Конёвские мужики делали барки. Барки или баржи – это несамоходные суда для перевозки грузов (смотри картину Репина «Бурлаки на Волге»). Но баржа, изображенная на ней, большая, именно на таких доставляли хлеб со среднего и нижнего Поволжья, но только до Рыбинска, а далее уж хлеб следовал по трем разным водным системам: в Питер-столицу, в Москву, и на север. Поэтому Рыбинск был центром русской хлеботорговли, где заключались уже конкретные сделки, где зерно да и другой груз перегружались на не такие вместительные, но более проходимые барки местных мастеров, в частности конёвских.

Вот зимой наши мужики и конопатили такие барки, надеясь только на крепость кованных барочных гвоздей и гидронепроницаемость смоленой пакли. Изготовив несколько таких барок, конёвцы отправляли их караванами в Рыбинск, а уж дальше они расползались по всей стране. Поскольку доставлять их обратно не было никакого резону, то в пунктах назначения их чаще всего разбирали на дрова.

По мере развития парового и дизельного судоходства барочный промысел захирел, и наша деревенская верфь превратилась в кладбище деревянных левиафанов, очень удобное для игры в прятки.

Но главным бриллиантом Конёвский короны, на который с завистью поглядывали и кемские, и андреевские пацаны, был лежащий на берегу большой моторный катер или даже теплоход. Вероятно, он являлся пионером местного моторного судоходства, потому что корпус имел деревянный и сильно побитый. Но всё остальное было на месте: штурвал, колокол – рында и, главное, двигатель. Сам по себе двигатель был нам ни к чему, но в его конструкцию входило множество медных трубок разной толщины – незаменимый материал для изготовления разного рода самопалов – поджиг. Самопалы эти были орудиями небезопасными, но прежде всего для своих владельцев, ибо имели привычку взрываться в руках. Но, слава богу, никаких серьезных травм в нашей компании не было. Я лично вообще сторонился этих орудий, ибо, будучи монопольным обладателем запасов пороха, предпочитал совершенствовать технику ракетостроения. Но кемским и андреевским пиратам наши богатства не давали покоя, и нам не раз приходилось отбивать их набеги, которые обычно осуществлялись эскадрами лодок. Однажды во время такой вылазки мы даже захватили пленника и заперли в одной из кают, скорее даже чуланов, на корабле. О существовании Женевской конвенции по обращению с пленниками мы и слыхом не слыхивали, но обращались с нашим узником совершенно в соответствии с ее духом: выдали бутылку воды, краюху хлеба и кочан капусты, украденный с подсобного леспромхозовского хозяйства. Через несколько часов он нам надоел, и пришлось даже перевезти этого бедолагу на другую сторону реки – на родину, ибо в стане врага, похоже, совсем не заметили потери бойца.

Как-то зимой к вящей зависти наших соперников на нашем берегу был выгружен караван разборных финских домиков, которые помаленьку вывозились потом на место, намеченное под строительство нового поселка лесозаготовителей. Так у нас появился собственный средневековый город с лабиринтами улиц, башнями и висячими мостами. Словом, было где полазить, поиграть, потешить силу молодецкую. Но вообще наши главные летние занятия из-за краткости нашего северного лета были связаны с водой. Мы целыми днями, если позволяла погода, купались, загорали, ныряли, ползали по неструганным дощатым мосткам и снова купались. Делом чести, доблести и славы было искупаться больше других. Но в этом своеобразном соревновании было неукоснительное правило – в перерывах между купаниями трусы были высохнуть, иначе купание не засчитывалось. Можно было несколько приврать, ведь не всегда же ты находишься на людях, но все прекрасно знали, что больше 12 полноценных заплывов в день сделать трудно. Естественно, при таком общественном настрое плавать в деревне умели все. Лично я помню, как однажды я резвился на мелководье, изображая заправского пловца, как ноги заскользили по крутому глиняному уклону вниз. Захватив пару «огурчиков» – так это называлось – я понял, что пора бороться за жизнь и энергично задвигал руками и ногами. На берег я вышел, уже умея держаться на воде, но это было, естественно, только начало. На воде надо держаться экономично, не теряя все силы на энергичное, но неэффективное бултыхание. На смену собственному собачьему стилю приходит лягушачий, а там и саженки. Когда каботажные плавания вдоль берега становились достаточно продолжительными, наступал новый этап.

По Кеме, как я уже говорил, буксиры тянули длинные плоты – гонки, населенные веселыми лесосплавщиками – тобиками. Тобики вызывали у нас жгучую зависть: и не своими просторными шалашами и развешенным на них бельем, и не кострами, всё время дымящимися на железной плите, от которых всегда очень вкусно пахло свежесваренной ухой или по сезону грибною похлебкою — известны они были и вороватостью – эти водоплавающие странники, не уступавшей цыганам, которых у нас не водилось за отсутствием дорог. Однако главное – они двигались к неизвестным берегам и сторонам. Нам же эта плавучая муза дальних странствий служила подспорьем в освоении водной стихии. Рано или поздно, почувствовав в себе должные силы, мы доплывали до гонок и, немного передохнув на ее бревнах, отчаливали восвояси.

Следующий этап – не возвращаться, а переплыть на другой берег и там уже дожидаться другой гонки. И наконец, без отдыха переплыть от берега до берега. Благодаря такой ежедневной тренировке все наши деревенские ребята (и девчонки) вполне были жизнеспособны к существованию на воде и не боялись утонуть, хотя иногда тонули. Не помню, чтоб кто-нибудь из поселка Кемского плавал на наш берег. Может быть, из-за близости цивилизации и надзор над ними был построже.

Кроме обычных игр, рыбалки, купания, были у нас и небольшие сухопутные экспедиции. В полукилометре от берега вода упиралась в непроходимые болота, куда мы соваться особенно и не осмеливались. Да и что там делать? Но и в болотах случались небольшие возвышенные островки, где можно было пощипать немного земляники, черники и княженики. Редкие тропинки туда были нами разведаны и пользовались популярностью. Можно было дойти и до леспромхоза, несмотря на снующие туда и сюда трелевочные трактора и горы маленьких чурочек для газогенераторных двигателей. Но там нас не особо привечали – скопление техники было действительно опасным, да и неуютно там было – в реве моторов и сизых облаках дыма, после деревенского покоя.

Уже понятно, наверное, что никто в Конёве за подрастающим дошкольным населением не следил, да и куда бы оно делось. Захотят поесть, так и сами домой явятся.

Коли я упомянул об отдельных островках суши, встречавшихся в нашем болоте, неправильно было бы не рассказать о главном из них – кладбище. Разумеется, покойников в торфяную жижу никто не кидал, хотя по последним данным науки там бы они сохранились в лучшем виде и радовали бы этим видом новые поколения археологов. Хотя как знать, в половодье гробы могли и всплыть.

Нет, всё было пристойно и даже красиво: среди болот, видимо, еще дальние предки конёвцев отыскали довольно высокий и обширный бугор. Другое дело, что добраться до этого места упокоения, особенно летом, было совсем непросто. Не знаю, были ли собственные погосты в Кемском и Андреевском поселках, но мне помнится, что похороны проходили в основном на нашей стороне. Выглядело это так: из-за какой-нибудь речной излучины, а чаще просто с противоположного берега появлялся караван лодок. На первой алым кумачом красовался гроб, последующие лодки топорщились еловыми венками. Напоминаю, никаких лодочных моторов еще не было и мерные взмахи весел подчеркивали торжественность церемонии, напоминая времена чуть ли не варяжские (это я говорю задним числом, ибо тогда о варягах слыхом не слыхивал).

Лодки причаливали у самого высокого конёвского берега – именно здесь начинался зимний тракт, торная дорога-лежнёвка или гать. Дорогой даже по российским меркам лежневку назвать трудно. В сущности, это набросанные более или менее систематически бревна, тут же и срубленные. Сколько их ни есть, под тяжестью тракторов они всё равно уходили в торфяную жижу, образуя более или менее обозначенную полосу с относительно твердым и сучковатым дном. Зимой это, конечно, замерзало монолитом, но летом…

Итак, гроб на суше перегружали на тракторные сани – это такая мощная конструкция из двух обтесанных бревен и нескольких поперечин. В принципе, она обладает даже некоторой плавучестью. Венки и родственники по возможности тоже располагались в санях. Ну а дальше… помогай им бог.

Мне лично не доводилось провожать на погост никого из ближних. Деда похоронили без меня. Но был в году один день, когда все жители от мала до велика совершали паломничество к родным могилам. Вероятно, день этот в нашем совершенно обесцерковленном краю был связан с каким-то большим церковным праздником, скорее всего с Троицей, потому что на Пасху прорваться через болото было проблематично. С раннего утра конёвский берег украшался длинной гирляндой лодок – плыли из Кемского поселка, и даже из Андреевского. Из лодок выгружались празднично одетые семьи: женщины в летних платьях и мужчины в костюмах, некоторые даже при галстуках. Но выгрузившись, женщины в меру своей стыдливости начинали подтыкать подолы, а мужчины снимали штаны. Далее праздничная лента выползала на лежнёвку. Мужчины тащили тяжелые сумки с пирогами и напитками, женщины несли груз поделикатнее, а также перекинутые через локоток мужнины брюки. Дети постарше передвигались самостоятельно – им по колено в грязи ходить было в удовольствие. Младшие ехали на руках и шеях родителей. В разгар лета дорога несколько подсыхала, и можно было шагать почти посуху, но не теряя бдительности, о чем предупреждали вопли внезапно провалившихся в болото паломников.

А на кладбище было хорошо! Шумели вековые, а не хилые болотные сосенки. Ласковая песчаная почва, перемешанная с опавшей хвоей, говорила, что покойникам здесь лежать мягко и уютно. И права Марина Цветаева: «Кладбищенской земляники вкуснее и слаще нет».

Не припомню я на нашем кладбище никаких лишних прибамбасов – даже оград и скамеек. Просто кресты и кресты, иногда разбавленные краснозвездными пирамидками. Всё деревянное. Тризну справляли прямо на могиле: расстилали скатерть, расставляли снедь и рассаживались, как кому удобно. Странно, но память всё время подсовывает образ лежащих на могиле крашеных пасхальных яиц. А может быть, они и были? Ели в основном пироги: рыбники, калачи и рогушки (о рогушках расскажу как-нибудь позднее). Пили белое вино (водку) и красное (всё остальное). Ребятишки, быстро насытившиеся, сновали между могилами от компании к компании – не угостят ли чем-нибудь совсем невиданным? Но нет, в бедности были все приблизительно равны.

Обратный путь к лодкам был труднее. С одной стороны – харчей не надо было тащить, но и координация движений, необходимая для ходьбы по бревнам, несколько страдала от возлияний и обильной трапезы. Всё чаще слышались визг или матюги оступившегося бедолаги. Но и песни тоже слышались…

В июне в полную силу оживал огород. Можно было бы описать его подробнее, но соревноваться с астафьевской «Одой русскому огороду» мне не по плечу. Скажу лишь несколько слов применительно к нашим краям. Огороды в Конёве на нынешний взгляд были бедноваты. Сажали только то, что не требовало особого ухода и легко могло храниться: картошку, лук, чеснок, морковку, свеклу, репу, редьку, капусту. Парников ни у кого не было – полиэтилен еще не успели синтезировать, а работа со стеклом требовала особой сноровки и мастерства. Так что у нас был только рассадник для капусты, представляющий обыкновенную оконную раму, положенную на короб из досок. Особенностью местной технологии выращивания капусты было то, что когда кочаны начинали завязываться, бабушка кидала внутрь щепотку дуста (ДДТ), и с тех пор никакие вредители капусту не трогали, а кочаны вырастали большие, плотные, всем на заглядение.

У меня нет ни малейшего сомнения, что международный запрет на использование ДДТ был инициирован транснациональными компаниями при поддержке особо продажных ученых и группы сумасшедших, именующих себя «зелеными». Чуть ли не главным аргументом запрета было то, что ДДТ обнаружили в жирах китов и пингвинов – дескать дуст не разлагается в природе и может отравить всю планету. Однако недавно были обнаружены американские китобойные шхуны, занимавшиеся китовым промыслом задолго до изобретения ДДТ. В остатках китового жира на бортах шхуны также нашли вещества, аналогичные дусту. А еще чуть позднее в океане были обнаружены бактерии, синтезирующие ДДТ в природных условиях. Никто об этом однако не орет, ибо транснациональные компании предпочитают продавать инсектициды в сотни раз более дорогие и далеко не столь эффективные. Закон рынка.

Ягодников, в смысле ягодных посадок, никаких в Конёве не было: то ли их считали баловством, то ли они не очень приживались. Из ягод заготавливали на зиму только клюкву и бруснику. А молодым растущим организмам хотелось чего-нибудь сладенького. Сладенького и в магазине было не густо, а порой случались перебои с обыкновенным сахаром. Чай обычно пили вприкуску, то есть откусывали специальными щипчиками кусочек от твердого мелкозернистого сахара, клали его на краешек блюдца и цедили чай через него. Наш деревенский кузнец, обремененный большим семейством, даже завел обычай пить чай вприглядку, когда кусок сахара висел над столом на ниточке. Но, возможно, он делал это с юмористическими целями, ибо был большой шутник.

Ну а обычной заменой сладким лакомствам служили пареная свекла и репа. Их нарезали продолговатыми дольками и на противне помещали в русскую печь. Влага из овощей испарялась, а сахар оставался, и в результате получалось нечто вроде примитивных цукатов.

Когда же в магазин привозили конфеты «подушечки», называемые в народе «дунькина радость», радости действительно не было предела. Мне лично наибольшую гастрономическую огородную радость доставляли первые зеленые перышки лука с куском черного хлеба. Щавель тоже какое-то время утолял недостаток витаминов.