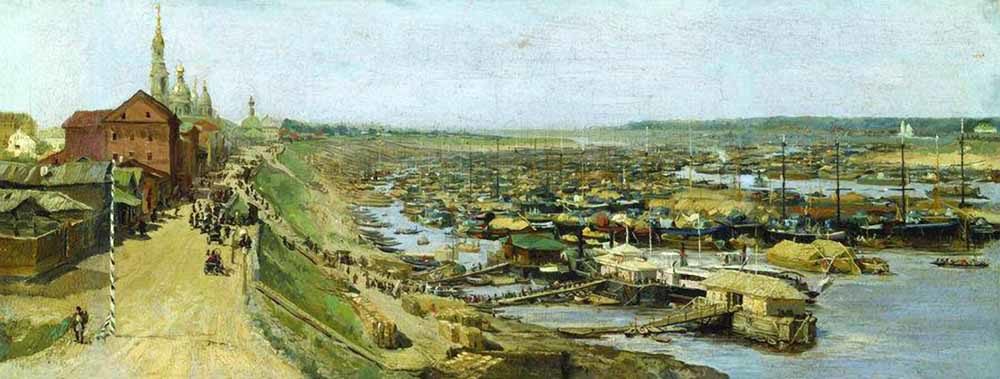

Рыбная умещалась тогда на весьма малом пространстве, потому и самые Главные улицы её были очень тесны, а переулки так сжаты, что в иных Местах едва проникали солнечны

М. Гомилевский

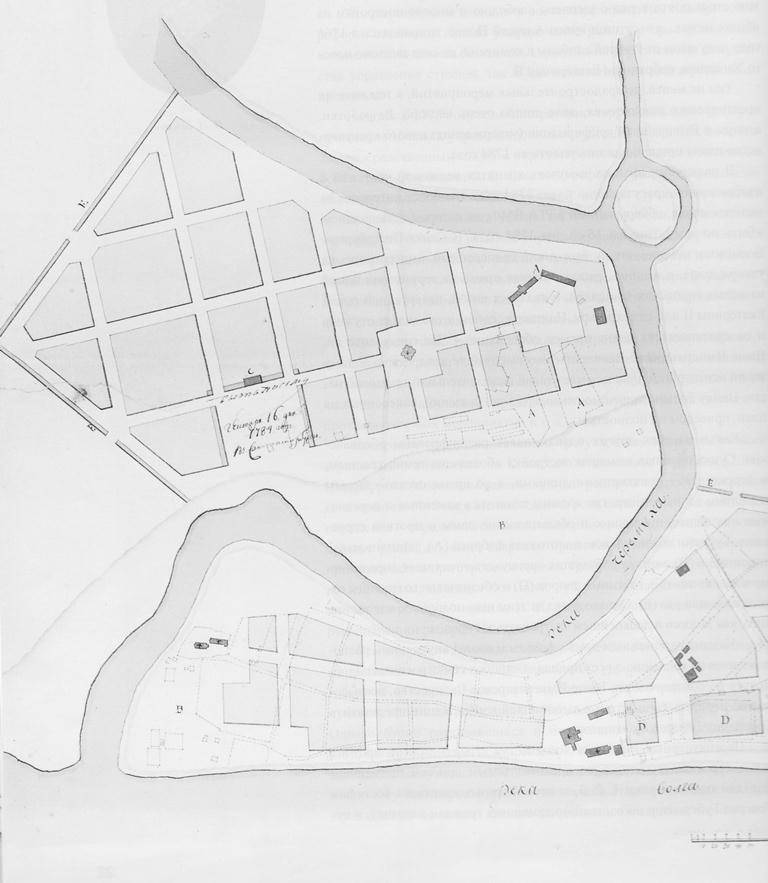

Это общеизвестное высказывание М.Гомилевского относится к Рыбной слободе второй половины XVIII века. А как выглядела она в конце XVII века? К сожалению, ни картографического материала, ни топографических описаний Рыбной этого периода не существует. Зато в нашей Писцовой книге 1676 года перечислены дворовые участки, общественные здания и частные заведения, площади и переулки. Вот только дворы даны единым списком, без разделения на улицы, потому и названия их не приведены, хотя они, конечно, существовали. Это подтверждает «Сказка о побеге из Рыбной слободы рыбных ловцов Ивана Щаплиевсого и Григория Шишкина»(1687г.), где сообщается о том, что первый «после себе покинул двор в Черемосском ряду пуст, а второй – «двор пуст в Вольском ряду».(1) Есть ещё челобитная некоей вдовы Винокуровой, в которой говорится о наличии Стоялой слободки около Рыбной слободы в 1670 году.(2) Но более никаких документальных свидетельств по интересующему нас вопросу, датированных XVII веком, не обнаружено. Поэтому в качестве вспомогательного материала приходится использовать «План Ярославской губернии г. Рыбнаму, конфирмованный в1784 г.» (РГА ВМФ), копия которого помещена в книге «Рыбинск. Градостроительство и архитектура».(3) Авторы – Н.Н.Гончарова и С.Н.Овсянников. Этот план для нас интересен тем, что на нем пунктиром изображена схема Рыбной слободы конца XVIII века. Конечно, за 100 лет (1676 – 1784 гг.) слобода значительно расширила свои границы и, может быть, частично изменила конфигурацию кварталов, но не изменила направление продольных улиц и местоположение площадей.

Для прибрежных селений характерна односторонняя застройка улиц, так называемые «ряды». Наши нынешние набережные вдоль Волги и Черемхи и есть те самые Вольский и Череможский ряды. Поскольку они находятся довольно далеко друг от друга, требовалась ещё одна продольная улица. Если мысленно прочертить прямую линию от современной Стоялой по Вознесенскому переулку на Соборную площадь, не затрагивая Крестовую, а от Соборной площади, слегка закруглив воображаемый маршрут, продолжить её между Волжской набережной и Большой Казанской, получим направление СЕРЕДНЕЙ улицы. Так она (вполне логично!) называется в документах XVIII столетия. Например, в 1755 году взыскивается долг с «векселедавца» Т.О.Тюменева, имевшего «в Рыбной слободе собственный дом, который стоит в СЕРЕДНЕЙ УЛИЦЕ, БЛИЗ ЦЕРКВИ ПРЕОБРАЖЕНИЯ ГОСПОДНЯ».(4) Эта цитата опровергает высказывание Л.М.Марасиновой о том, что Вольский и Череможский ряды «соединяла Средняя улица, концы которой упирались в переправы через Волгу и Черемуху» и что «Постоялая (Стоялая) улица…первоначально именовалась Средней».(5) Возможно, Людмилу Михайловну ввел в заблуждение «План города Рыбнова с поселенными при нем слободами» (конец 1770-х – начало 1780-х гг. РГАДА). Но он во многом не соответствует ни архивным документам XVIII века, ни остальным планам города конца восемнадцатого столетия. Авторы вышеназванной монографии о градостроительстве в г. Рыбинске обнаружили в этом плане много фактических ошибок.(6) Может быть, именно потому, что на нем изображена всего одна площадь, современная Соборная, Людмила Михайловна утверждает, что «общественным центром слободы была Торговая площадь. ЗДЕСЬ в середине XVII века была выстроена пятиглавая каменная церковь Спасо-Преображения».(7) Действительно, в 1654 – 1660-е годы в Рыбной слободе, около старинного храма Верховных апостолов Петра и Павла, была воздвигнута новая церковь Благолепного Преображения Господня (таково её первоначальное название). Она стала духовным центром слободы. Однако перепись 1676 года не зафиксировала здесь не то что торговой, но и обычной площади. Чиновников не заинтересовали торговые заведения, принадлежащие церкви? Тогда зачем упоминается Ярмарочная площадь и та, что находилась около Стоялой слободки? Они тоже не приносили никакого дохода государству. И кто позволил бы десяткам общественных и частных строений, от таможни до харчевен, располагаться на церковной земле? Да и места бы им всем не хватило. Может, торговая площадь была здесь в XVI веке?

Никаких документальных подтверждений нет. С нашей точки зрения, в те времена это было не самое удобное место для торговли: почти окраина селения, рядом огороды и кладбище, спуск к Волге крутой, доступ к площади перекрыт храмом Петра и Павла, стоявшим прямо на берегу. Так существовала ли здесь площадь во второй половине XVII века? Как уже говорилось ранее, духовенству изначально была предоставлена большая территория, именуемая «церковной землей». Кроме кладбища, на ней располагались в 1676 году 2 церкви, колокольня, 9 келий (небольшие однокомнатные строения без земельного надела). Вначале, возможно, здесь же находились дворовые участки священнослужителей. Например, пономарь Елизарко Онаньин подарил кладбищу 2 сажени собственной земли. Да и двор попа Данилы Михайлова, хотя и находился «в ряд с ловецкими дворами», был на церковной земле. Итак, в 1676 году, на берегу Волги расположилась церковь Верховных апостолов Петра и Павла («древяна, ветха, службы нет»). А ближе к Середней улице стоял новый «пятиглавый четырехстолпный храм соборного типа, окруженный открытой галереей на подклете. Сразу во второй ярус здания вели примыкавшие к нему с запада и с севера два высоких крыльца на «ползучих арках». (8) Именно с западной стороны и возникла площадь, образованная двумя храмами (впредь будем именовать её Храмовой). Сама Преображенская церковь находилась на восточной границе площади. Сразу за ней (церковью) узкой лентой изогнулась дворовая земля «оскудалого» рыбного ловца Гришки Шишкина, обнесенная изгородью. С южной стороны к площади «прижалась» Середняя улица в виде «заборников», защищавших огороды жителей Череможского ряда. Западную границу площади «украшал» длиннющий забор (около120 мв длину), отделявший церковную землю от «тяглой» посадской. Такую площадь мы бы явно не узнали: кругом одни заборы. Лишь с севера был выход на набережную. Кельи, где проживали нищие, скорей всего, располагались вдоль западного забора. Они свидетельствовали о милосердии наших предков, но вряд ли украшали площадь. Подлинным же её украшением (как и всей слободы) был, конечно, Преображенский храм, «яркий представитель» ярославской архитектурной школы. Торговым центром Храмовая площадь не была, но всё же её можно считать площадью.

Что такое площадь? Это достаточно большое пространство, соединяющее несколько улиц. Храмовая площадь соединяла Середний и Вольский ряды. Более того, по ней проходила третья безымянная «проезжая» улица, шириной около трех метров. Начинаясь от Черемхи, она пролегла между боковыми заборами двух соседних дворов, пересекла Середнюю и «повстречалась» с площадью, но не стала огибать её, а просто «разрезала» на две неравные части. Справа осталась основная территория с храмами, а слева – узкая полоса с кельями. В те времена улочка была достаточно важной артерией, соединявшей Волгу и Черемху, в этом качестве она даже как бы «дублировала» настоящую Проезжую улицу (будущую Стоялую), хотя на «дублерше» и не было ни одного «собственного» двора. Начало её застроили ещё в конце восемнадцатого столетия при перепланировке городских улиц. Сейчас от этой улочки остался небольшой отрезок на Соборной площади, по которому «бегут» на посадку заволжские автобусы.

А теперь обратимся к настоящей торговой площади, вернее, к той территории, что началась от волжского спуска, «захватила» набережную и половину Мытного рынка, Крестовую улицу и в виде полуарки двинулась на запад, к улице Чкалова. Правая сторона современной Стоялой – это западная граница «площадной земли». Так в XVIII веке официально называлось это пространство. Слева его окаймляла Проезжая улица, отделявшая от него жилые кварталы. Краеведы часто цитируют известную фразу М.Гомилевского: «В Рыбной слободе были две площади: одна торговая, на которой торговали в неделю один раз по субботам; она простиралась в длину на 38 и в ширину от Волги на 32 сажени; лавок считалось 47, сверх того 5 полулавок, 15 скамей, на коих сидели с хлебами и калачами, и 5 изб харчевенных. Другая площадь находилась близ торгу; на ней устраивались шалаши для приезжающих на ярмарку…».(9) Это высказывание верно только для восемнадцатого столетия. В 1676 году площадей было 4, две из которых находились на «площадной земле». К сожалению, восстановить её подлинный исторический облик невозможно, ибо в Писцовой книге все находившиеся на ней строения лишь перечислены. Указания на их местонахождение сформулированы так: «да на той же площади», «да возле той площади». Но некоторые документы XVIII века позволяют определить их местоположение с большей долей достоверности.

Поднявшись от Волги в «гору», прежде всего увидим две таможенные избы, точнее, одно большое двухэтажное здание. Высокое крыльцо ведет прямо на второй этаж, в теплые сени, заканчивающиеся двумя чуланами, где в коробах и ящиках хранили денежную казну и документы. Служебные помещения занимали таможенники, собиравшие торговые пошлины, и выборные «ларешные», руководившие работой Государева кружечного двора. Однако начальник у них был один – «таможенный и кабацкий голова». Нижний этаж здания («подклет») делился на две части: на склад для закупленных припасов и на «питейную избу», где производили оптовую продажу вина в «ведра», «полуведра» и «четверти». «Да возле таможни ледник сосновой 4 сажен, на нем анбар еловой, а в нем кладут Государеву отколотую (мороженую) рыбу».(10) Далее, прямо на современной набережной находился целый «кабацкий» комплекс: «изба ветха житница, в ней 14 кубов с трубами» (это рядом с площадью) и «поварня пивная» (уже на площади), а ещё «питейная изба» с погребом-ледником, где имелись винная и пивная стойки и два чулана. Напитки отпускались в кружки и чарки.

Миновав это злачное место, проходим на Центральную торговую площадь. Повторим ещё раз то, что о ней сказано в Писцовой книге: «В Рыбной же слободе площадь торговая, а торгует в неделю один день, в субботу, вдоль той площади 38 сажен, поперег от Волги реки 32 сажени».(11) Понятно, что свободное пространство предназначено для приезжих торговцев и для мирских сходов слобожан, а все строения расположены вокруг него. Но о торговых лавках, которыми слобожане пользовались ежедневно, писцы говорят отдельно: «Да ВОЗЛЕ той площади в РЯДУ ЛАВКИ Рыбные слободы посацких людей».(12) Значит, речь идет о разных площадях. Действительно, на с. 28 указаны размеры второй (назовем её условно – Малой) площади: «В Рыбной же слободе площадь меж лавками вдоль 18 сажен, поперег полдевяти (8,5) сажени».(13) В Малую торговую площадь входило 48 лавок, 3 полулавки и 5 «лавошных мест». Где же она располагалась? Скорей всего, на участке будущего Мытного рынка и Крестовой улицы. От жилых дворов её отделяет Проезжая улица, а от Центральной площади – только форма самой Малой, в виде буквы «П». Подсчеты размеров лавок «по лицу» показывают, что практически её внутренняя территория несколько больше, чем указано в Писцовой. Но рыбнослободцы, вероятно, воспринимали обе торговые площади как нечто единое. Другое дело – кузнечный комплекс. Он явно находился где-то за пределами Центральной площади, но недалеко от неё, возможно, занимал верхний левый «угол» «площадной земли». А её правый «угол» и западная граница привлекали к себе внимание всех приезжих. Здесь был «Колашный ряд»: 2 лавки, один «полок» и 15 скамей, на которых сидели торговцы со свежим печеным хлебом, с калачами и пирогами. Рядом – 5 харчевен и 2-3 «питейные избы». И наконец, может быть, в центре площади – земская изба. Можно ли было проехать от Волги к Черемхе напрямую? Да, если только не в торговый день. Зато Проезжая улица служила именно для связи этих рек, для связи Малой и Центральной площадей с третьей, Ярмарочной. Именно на «площадной земле» находился общественный и торговый центр Рыбной слободы.

Итого, в Рыбной слободе в 1676 году было 5 площадей: Храмовая (на востоке), Ярмарочная (на юге), Малая и Центральная (в центре селения) и торговая около Стоялой слободки (на западе). Этот своеобразный «крест» объединял 5 улиц: три продольных ряда (Вольский, Череможский, Середний) и две поперечные улицы (Проезжую и её «дублершу»). Термин «ряд» более древний, но в данном случае употребляется как синоним слова «улица». Напомним, что в Писцовой нет наименования ни площадей, ни улиц, ни переулков. Их названия здесь используются лишь для удобства изложения материала. На все улицы, кроме «дублерши», предстоит «нанизать» 175 земельных участков. Сделать это нелегко, ибо в слободе не было нумерации не только домов, но и кварталов. Да и сам термин такой в то время не существовал. Храмовая площадь делила слободу на «концы»: «верхний» и «нижний» или Казанский. Для определения местоположения двора использовались две формулировки. Например, в 1768 году вдова Наталья Фролова, проживавшая на продольной улице, продала свой «живущей двор в Середнем ряду…в верхнюю сторону» от которого находился двор А.Ф.Коростелева, а «в нижнюю сторону» — П.И.Сыроежина.(14) По поводу участков единственной «нормальной» поперечной улицы (будущей Стоялой) писали иначе. В 1752 году двор Ф.Ильинского был «в межах от реки Черемхи» с двором М.М.Клокова, а «от Волги реки» — Я.Н.Ильинского.(15) И в том, и в другом случае указано просто направление.

Несмотря на отсутствие нумерации, никакой хаотичности в застройке слободы не было. Фактически существовало поквартальное деление всей территории, об этом свидетельствует наличие переулков, зафиксированных в Писцовой. Кварталы могли отличаться друг от друга очертаниями, количеством дворов, их размерами. Однако у этих будущих городских «ячеек» гораздо больше общего. Во-первых, все улицы – односторонние. Во-вторых, все дворовые участки – однотипны, это делало их описание стандартным. Начало фразы о том, что «во дворе проживает», опущено, и текст выглядит так: «(в.) Оскудалой рыбной ловец Митка Григорьев сын Тюменев, у него сын Мишка 7 лет, вдоль двора и огорода 22 сажени, поперег 4 сажени с третью, против двора в огороде 22 сажени, поперег 4 сажени с четью».(16) Участок, похожий на узкий пенал, делился на две части: кроме собственно двора с огородом, существовал ещё «задний» или «передний» огород. Независимо от того, где находился этот дополнительный огород (непосредственно примыкал ко двору или был через улицу), о нем писали, что он – «напротив». В каждом живущем дворе располагался целый комплекс «хоромных строений»: одна- две избы на «подклете» (невысокий нижний этаж хозяйственного назначения, который отапливался по-черному, т.е. дым выходил через «волоковое окно»), баня, амбары, погреб с «напогребником» (надстройка в виде амбара для хранения припасов и разной клади). Высокое крытое крыльцо вело на второй этаж, где жилые теплые и холодные горницы разделялись сенями, заканчивавшимися одним – двумя чуланами. Интересно, что при описании «хором» сени, дощатый забор и ворота, деревянный «мост» (бревенчатый настил перед избой, которая всегда находилась в глубине двора) указывались отдельно. Участки плотно примыкали друг к другу, отделяясь от соседних «жердяным заборником». Но всё это не имело никакого отношения к подворному налогообложению и поэтому не попало в перепись.

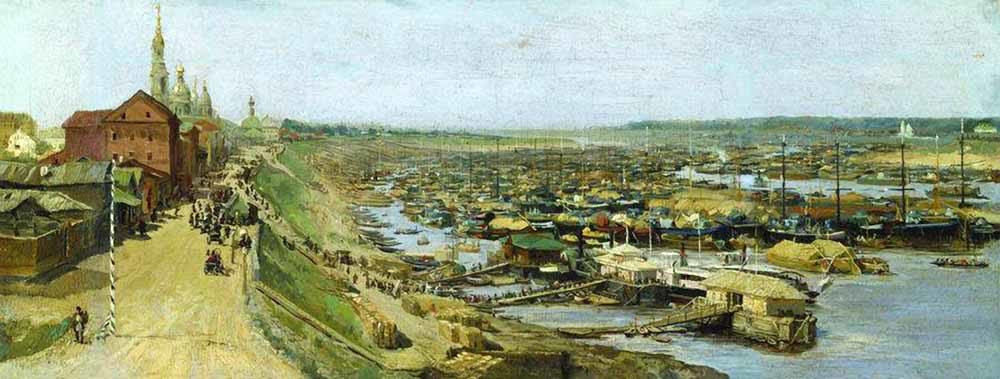

А интересовали чиновников «посацкие дворы», хотя началось описание с Храмовой площади, к которой примыкала наша древнейшая улица – Вольский ряд. В те далекие времена набережная находилась ближе к берегу, на котором были и небольшие капустные огороды, и пустыри, и какие-то временные строения, дровяной и «хоромный» лес, пиломатериалы для ремонта и строительства судов. Дворы располагались не «в одну линеечку» и от улицы были отгорожены дощатыми заборами. Квартал №1 состоял из 7 дворов, четыре из коих принадлежали духовенству. Первый – небольшой (7саж. х 8 саж.), угловой. Владелец – поп Данила Михайлов. Рядом – его же двор, но уже на «тяглой» земле, «по лицу» — 5,5 саженей, зато в длину – 56 сажен (около120 метров). Вытянувшись вдоль площади, он перекрывал к ней доступ, из-за чего первый квартал напоминал букву «Т». Третий двор был точно таким же, только хозяин – поп Ияков Дмитриев. Его соседка, «дьяконица Дарьица Иванова», имела небольшой дворик (7саж. х 8 саж.). Все эти «беломестцы» владели «тяглой» землей бесплатно. Далее шли настоящие посадские дворы, средняя ширина – 5,5 сажен, длина – 36 сажен. Они принадлежали Игнашке Сапожнику, Куземке Кузнецу и братьям Елизарке да Игнашке Кузнецам. «Против тех же дворов и огородов (т.е. рядом) к Волге реке переулок, поперег полсажени» (около метра). Ну как тут не вспомнить Гомилевского! Переулок проходил по современной Красной площади, а за ним (до середины Мытного рынка) располагался трапецевидный квартал №2 из десяти участков, на которых проживали ремесленники и рыбные ловцы. Правым крайним двором владели уже упомянутые братья-кузнецы. Возможно, здесь у них вместо «хором» была кузница. «А возле тех дворов от речки Черемхи до речки Веги проезжая улица, поперег две сажени без чети».(17) В тексте, конечно, опечатка: четырехметровая улица соединяла Черемху и Волгу, однако в данном случае указано просто направление. За Проезжей начиналась «площадная земля», но мы пройдем между нею и волжским спуском, чтобы попасть на продолжение набережной.

Кварталы №3 и 4 насчитывают 20 дворов. Между седьмым и восьмым участками – узенький переулок. Оба квартала раскинулись вдоль Волги всего метров на 200. Далее начинался «переулок проезжей к Волге реке, поперег 1,5 сажени», чуть дальше писцы уточнят, что это «из деревни Холопова проезд через Рыбную землю к реке Волге».(18) В XIX веке примерно на этом месте появится Холоповская (ныне Румянцевская) улица. Тогда этой дорогой пользовались крестьяне. Если был переулок, значит, рядом ещё один квартал и только потом – Лугодин ручей с его поемным лугом. Вычерчиваем контуры квартала №5 из 12 дворов и получаем нечто вроде вогнутой чаши: длина центральных участков около 25 сажен, а у крайних – до 50. Конечно, огородная линия третьего и четвертого кварталов тоже неровная, но разница в длине колеблется в пределах 3-х сажен. Кроме того, крайний правый двор пятого квартала (хозяин – оскудалый рыбный ловец Гришка Шишкин) имел выход на «обе стороны улицы». Говоря современным языком, двор располагался между двумя улицами. Одна – Вольская, а где вторая, если сзади – помещичья пашня? Вот ещё «странная» фраза: « от Рыбные слободы по реке Волге вверх до ручья Лугодина».(19) Она взята из краткого описания земельных угодий и обозначает только одно: между слободой и ручьем есть пространство, где отсутствуют слободские дворы. Предположим, что именно здесь находилась Стоялая слободка. Однако требуется дополнительное место под её торговую площадь. Все планы Рыбинска подтверждают, что перед новым кварталом волжский берег становится шире – и небольшая площадь (11саж. х 53саж.) здесь вполне уместится. В XVIII веке весь этот жилой массив, состоящий из трех кварталов, будет называться Старой Стоялой слободкой. Но в семнадцатом столетии квартал «белодворцев» не нужен чиновникам, вот почему Писцовая «молчит» о них. На нем кончалась западная граница селения.

Переходим на Середнюю улицу и «забираем с собой» квартал №5. Оказывается, что его можно пристроить только в «нижнем конце», за Преображенским храмом. По своим размерам квартал значительно шире, чем кладбище, находящееся на волжском берегу. Оно идеально вписывается в вогнутую часть пятого квартала. А поскольку между кладбищем и церковью Петра и Павла есть свободное пространство, то именно здесь правый крайний двор своим огородом «дотянулся» до Вольского ряда. Это видно даже на схеме Рыбной слободы конца XVIII века. Таким образом, Г. Шишкин действительно жил на двух улицах, Вольской и Середней. Соседи его были небогатые люди: вдовая попадья Натальица, 3 «молотчих» семейства, остальные — нищие и оскудалые. Самый большой участок (28 саж. х 25 саж.), когда-то принадлежавший Купряшке да Сидорке Алексеевым детям Моториным, был пуст. А через десять лет, в 1687 году, «бежал из Рыбной слободы крестьянин, рыбной ловец Григорий Шишкин с детьми, с Ивашком да с Мишкою. А после себе покинул двор пуст в Волском ряду; а на дворе хором: изба, перед нею мост, сенник, баня, ворота, и з заборы и огороды, да в Колашном ряду полок».(20) Этот документ и схема Рыбной слободы конца восемнадцатого столетия подтверждают нашу топографическую версию.

Все дворовые участки в Писцовой перечисляются слева направо, с востока на запад. Поэтому квартал №6 размещаем в «верхнем конце», за Храмовой площадью, параллельно первому кварталу. Правда, этому мешают два самых длинных поповских огорода. И Писцовая фиксирует, что 2 крайних левых двора из шестого квартала вдвое короче остальных, на плане они могут выглядеть, как некий выступ, «пристроившийся» под «перекладинку» первого квартала. Все 11 участков занимают «по лицу» 55,5 саженей. Эта стандартная ширина дворов характерна для центра. Между огородами Середней и Вольской улиц, очевидно, были внутренние продольные переулки (их видно на схеме), иначе зачем почти трехметровый переулок отделяет квартал №7 от предыдущего. В этом месте Черемха, а вместе с ней и Середний ряд, резко поворачивают на юг. У слободы в центре появляется дополнительное пространство. И первый же двор седьмого квартала поражает своими размерами (55 мх158 м). Даже Центральная торговая площадь меньше. Имение принадлежит «лутчему человеку» Федору Филиппову сыну Коростелеву, единственному рыбнослободцу, который вел «отъезжую торговлю» с заграницей. Он мог бы скупить полслободы, а приобрел «всего лишь» три участка. Первый – на берегу Волги (кв. №4), второй – данный двор, третий – здесь же, на Середней улице (по нашей условной внутриквартальной нумерации – двор №5). И последний коростелевский, и соседние участки (№3 и 4) значительно меньше «имения», потому что именно от них Проезжая улица начала «реквизицию» частных огородов в пользу общественной «площадной земли», её юго-западной границы. Эта самая граница довольно плавно (45 – 43 – 34 – 32 – 22 – 17 – 20 – 24 сажени) вышла на будущую Стоялую, а потом резко повернула к Черемхе. «Обиженные» дворы, очевидно, получили земельную «компенсацию» на огородной стороне Середнего ряда: у дворов №3 – 16 имеется помета, что они расположены «вдоль по обе стороны улицы». Конечно, второй улицей для них могла являться и Проезжая, но документы XVIII века свидетельствуют, что на Середней дворы располагались по правой стороне, если идти «снизу» «вверх». На другой стороне были только огороды. У дворов №12 -17 нет пометы про «обе стороны». Почему так произошло – не понятно. Однако седьмой квартал следует ограничить двором №17, ибо дальше начинаются настоящие «странности».

Судя по Писцовой книге, квартал №7 состоял из 41 участка: только после него указан переулок. Если мы дадим общие очертания первых семнадцати дворов, то получим нечто, похожее на «валенок», что вполне соответствует внутриквартальной логике. Фактически же Середнему ряду уже некуда двигаться. Но если автоматически следовать записи, то к седьмому кварталу (ныне Вознесенскому переулку), следует добавить ещё 24 участка и каких! Описание участка №18 – «м(есто) дворовое пусто Первушки Васильева, вдоль 53 сажени (113м), поперег 10 сажен (21м). Первушка умре до морового поветрия» (1655 год). Об участках №19 – 22 сказано: «(м.) дворовое пусто вдовы Понарьицы, вдоль 53 сажени, поперег 11 сажен с полусаженью, 3 места дворовые пусты – Никифорка Аристова; Оски Чурки, да Ивашка Стафеевскаго, вдоль 53 сажени, поперег 30 сажен, а они, Никифорка и Оска, Ивашко в моровое поветрие померли».(21) А рядом ещё 3 пустых дворовых места таких же размеров. Мало того, что они превышают длину семнадцатого участка почти в три раза, так это «мертвое море» может перекрыть не только Проезжую улицу, но и половину «площадной земли» вместе с Колашным рядом и харчевнями, с дворами на поперечной улице и «выплеснуться» на поля деревни Лосевской. И уж совсем непонятна запись о последнем дворовом месте в этом нежилом массиве: «(м.) дворовое Ивашка Никитина, вдоль ПО ОБЕ СТОРОНЫ УЛИЦЫ 46 сажен, поперег полшесты сажени». Т. е. среди «хлебов золотых» ещё и улицы откуда-то появились. А если учесть, что перечень дворов, только уже жилых и поменьше размерами, продолжается, то логика подсказывает необходимость деления этого единого перечня на три части. Первую из 17 участков оставляем на Середней улице, остальное — переносим на Череможскую.

Череможская улица – одна из самых протяженных, в ней пять кварталов (№8 – 12). При их «распределении» ориентирами служили Ярмарочная и Храмовая площади, две «проезжие» улицы и деревня Лосевская, местоположение которой зафиксировано на планах XVIII века. В начале XIX века, по словам М.Гомилевского, «черемовский берег отличался своими приятностями: был вымощен тесом и обнесен перилами, при которых находились всходы: по всему подгорью росли овощи, цвели ароматные травы: за огородами катилась чистая струя речки Черемхи».(22) Были ли перила в 1676 году – не известно. Но вода была чистая, и рыба в ней водилась, и овощи «по подгорью» росли в «передних» огородах (длина их – от 10 до 22 сажен) везде, кроме восточной окраины. Таковой являлся квартал №8, «оторванный» от седьмого. Он протянулся вдоль Черемхи на 58 саженей, а от нее к Волге – на 53 сажени. «Живущих» дворов, как мы знаем, здесь не было. Только поп Данила «прихватизировал» 4 пустых двора и…потерял их в результате переписи. Не было жилых дворов и напротив, в Середнем ряду. Но крайний правый участок восьмого квартала «зацепился-таки» за Середнюю улицу. Мимо дворового места Ивашки Никитина от Черемхи в центр слободы, несомненно, протянулась какая-то дорожка, разделявшая восьмой и девятый кварталы, но она «уткнулась» в забор участка Толчина и не попала к Волге. Но всё-таки этот переулочек соединил Череможский и Середний ряды.

В квартал №9 вошли остальные 15 дворов из «разрезанного» перечня. Их многое объединяет: стандартная ширина по лицевой части (5,5 саженей), длина – от 44 до 50 сажен, наличие «передних» огородов, которые увеличивались от 7 до 22 сажен по мере того, как уменьшалась собственно дворовая территория с 40 до 22 саженей. Правый край девятого квартала, похожего на «разрезанную наискось трапецию», попал в самую узкую часть слободы. Удивительно, но все жители здесь были налицо, кроме бродяги Ганки Никанова. Почти все они относились к категории оскудалых рыбных ловцов и нищих. Между девятым и десятым кварталами, наконец-то, указан трехметровый переулок. Однако и ему не удалось превратиться в ещё одну проезжую улицу. Пятый квартал Середнего ряда шире девятого квартала на20 метров, поэтому широкий переулок «встретился» с дощатым забором либо Гришки Шишкина, либо его соседа.

Квартал №10 – один их самых коротких, всего 7 дворов. Дома жителей «смотрели» на Черемху, а огороды – на Преображенский храм. Здесь участки стали увеличиваться за счет того, что речка начала свой поворот к югу. Возле двора вдовы Марфицы Андреевой пролегла трехметровая проезжая улица, по которой можно было добраться до Волги через Храмовую площадь (об этом уже рассказано). Одиннадцатый квартал – это 19 узеньких «пеналов», ширина которых в среднем 4,7 саженей, длина некоторых достигала 70 саженей. По составу жителей он более «респектабелен», чем предыдущие. Пустых дворов – всего 3, нищих семейств – 4, зато «молотчих» и «середних» — 5. Да ещё три не самых бедных «белодворца»: вдовая попадья, вдова таможенного дьячка и земский дьячок Ивашка Сысоев. Есть и беглые, в частности, сыновья нищей вдовы Понарьицы « кормились в миру». Около её двора – «проезжий переулок» шириной более двух метров. С череможского берега он вел прямо к коростелевскому имению.

А проезжая дорога была очень нужна, ибо следующий двенадцатый квартал огромен: длина отдельных участков доходила до170 метров. Однако это тоже уже окраина слободы, где 62% территории составляли пустые дворовые места, у которых, естественно, не было и «передних» огородов. Жилые дворы находились в основном в левой части квартала, а правая, «рваные» очертания которой видны даже на плане XVIII века, — запустела ещё со времен польско-литовского «раззоренья». Всего в двенадцатом квартале 14 участков, хотя в длину (по лицевой стороне) он занимал более 130 сажен. Крайний правый двор Сидорки Васильева объединил сразу три улицы: Середнюю, Проезжую и Череможский ряд. А вот «переднего» огорода у него не было, ибо на берегу Черемхи раскинулась Ярмарочная площадь (46 саж. х 60 саж.) с лавками, и шалашами, и с обязательным «ледником пивным», над которым был «анбар». Жизнь здесь била ключом не только во время летних ярмарок. Рядом с площадью находился «солодовенный двор» (18 саж. х 16 саж.), «на дворе – изба белая, анбар сосновой омшеник, 3 овина, житница, изба ветхая». По существу, это большой складской комплекс для хранения запасов и «рощенья» солода, необходимого для производства хмельных напитков. На самом берегу, на речке Черемхе, винокурня, вдоль 9 сажен с третью, поперег 4 сажени, 2 тчана, а вода в винокурню приведена с мельнишной плотины».(23) За плотиной виднелась «дьяконова» пашня и новое кладбище: это уже церковная земля, через которую шла «Углицкая» дорога.

Она разделяла наши прибрежные угодья по Черемхе и помещичью пашню около деревни Лосевской ( на месте нынешней ул. Герцена). Современная каланча находится на стыке бывшего «Лосевского поля» и посадского дворового места, которое «запустело изъстари». «Тем местом нихто не владел», но именно с него начиналась правая сторона будущей Стоялой улицы, квартал №13. Он вполне оправдывал свой неудачный (по нашей версии) номер. Жители тринадцатого не имели «задних» огородов: этому мешали помещичьи угодья. Даже дворовая территория не превышала в центре квартала в длину 9 – 11 сажен. И богатством его обитатели не могли похвастаться. Лишь три дворовладельца относились к «молотчим» людям, остальные – оскудалые и нищие. Да и сам квартал кривоват. Зато он был самый длинный – 24 двора. Не имея ни одного переулка, этот «форпост» прикрывал нашу западную границу. Здесь же находились два общественных постоялых двора («мирской» и «съезжей»), в которых останавливались купцы, приказчики, чиновники, офицеры. В XVIII веке вся эта территория войдет в Новую Стоялую слободку.

Вот и закончилась наша экскурсия по Рыбной слободе 1676 года. Все ли её загадки разгаданы? Конечно, нет. В частности, неизвестно, где проживали 9 семейств «пришлых людей», попавших сюда лет 20 назад. Чиновники так увлеклись выяснением вопросов, кто они такие, откуда пришли, чем занимаются, что как-то «забыли» указать размеры их дворовых участков. Только у «бобыля Тимошки Васильева» «вдоль двора и огорода 7 сажен с полусаженью», «против двора в огороде вдоль 25 сажен». Такая вот длинная «ниточка» земли. Единственно, куда можно «пристроить» «квартал-призрак» — это «нижний конец» слободы, поближе либо к Казанскому монастырю, либо – к Волге. Возможно, со временем новые археологические и документальные находки позволят узнать о жизни наших предков в семнадцатом столетии что-то более интересное и достоверное.

П Р И М Е Ч А Н И Я

- ГПБ ОР, Ф. 532, № 3349.

- Там же. № 1763.

- Овсянников С.Н.,Гончарова Н.Н. Рыбинск. Градостроительство и архитектура. Рыбинск, 2011. – С. 28-29.

- РбФ ГАЯО. Ф. 1. Рыбнослободская ратуша. Оп. 1. Д.

- Борисов Н.С., Марасинова Л.М. Малые города Верхневолжья: Рыбинск – Мышкин –Пошехонье. Архитектурно-художественные памятники XVII – XIX вв. М., 2007. – С.11,18.

- Овсянников С.Н., Гончарова Н.Н. Рыбинск. Градостроительство и архитектура. Рыбинск, 2011. – С. 22-23, 25.

- Борисов Н.С., Марасинова Л.М. Малые города Верхневолжья. Рыбинск – Мышкин – Пошехонье. Архитектурно-художественные памятники XVII – XIX вв. – С. 11

- Овсянников С.Н., Гончарова Н.Н. Рыбинск, 2011. – С. 12.

- Гомилевский М. Описание города Рыбинска. // Старый Рыбинск. История города в описаниях современников XIX – XX вв. Рыбинск, 1993. – С. 61.

- Писцовая книга дворцовой ловецкой Рыбной слободы. 1674, 1675 и 1676 гг. Ярославль, 1917. – С. 28.

- Там же. – С. 24.

- Там же. – С. 24.

- Там же. – С.28.

- РбФ ГАЯО. Ф. 1.Рыбнослободская ратуша. Оп. 1. Д532. Л. 1об.

- Там же. Д. 247. Л. 67.

- Писцовая книга дворцовой ловецкой Рыбной слободы. 1674, 1675 и 1676 гг. – С. 16.

- Там же. – С. 9.

- Там же. – С. 11, 61.

- Там же. – С. 29.

- ГПБ ОР. Ф. 532. № 3349.

- Писцовая книга дворцовой ловецкой Рыбной слободы. 1674, 1675 и 1675 гг. – С. 14 -15.

- Гомилевский М. Описание города Рыбинска. // Старый Рыбинск. История города в описаниях современников XIX – XX вв. Рыбинск, 1993. – С. 65.

- Писцовая книга дворцовой ловецкой Рыбной слободы. 1674, 1675 и 1767 гг. – С. 28.